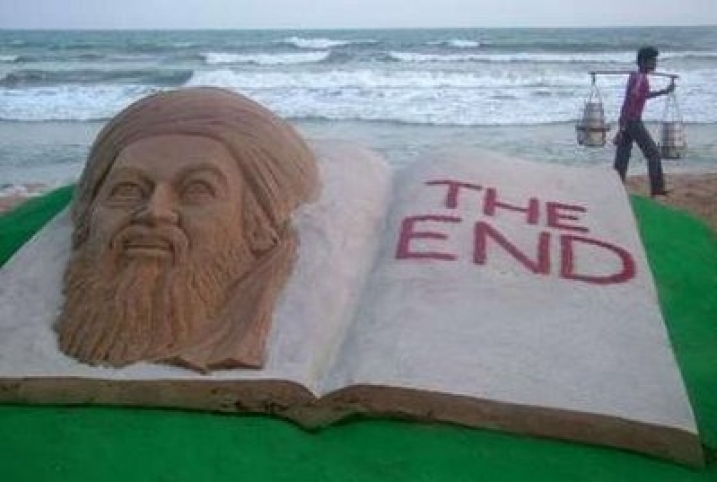

美國總統奧巴馬週日深夜宣佈美軍在巴基斯坦首都伊斯蘭堡擊斃盖達組織(Al-Qaeda)首腦歐薩瑪.賓拉登(Osama binLaden)。不少人為此感到十分雀躍,而有部分基督徒領袖則表達不同的見解。

奧巴馬在白宮發表電視講話:「拉登之死是我們國家打擊盖達組織的最大成就。」

拉登是令美國重創的「九一一」事件恐怖襲擊主謀。2001年9月11日,2架遭挾持班機撞進紐約世貿中心,隨後第3架班機撞進華盛頓特區美國國防部所在的五角大樓,造成部分建築物毀損,最後第4架遭挾持班機墜毀於賓夕法尼亞州郊區,總共造成超過3,000人罹難,讓拉登這號人物一下子躍居全球媒體版面。自此,美國向全世界宣佈將會展開反恐行動。

奧巴馬表示,他在兩年前上任時,已經特別指示中央情報局主任説「打擊盖達組織的首要次序是要擊殺或逮捕拉登」。世界通緝犯拉登一直在逃,他的行踪難以掌握,直到去年8月份美國才找到一個較為可靠的線索。

「上星期,我認為我們已經掌握了足夠的訊息來採取行動,我親自下令展開逮捕拉登的行動,將他繩之於法。」奧巴馬解釋説。

美國國家安全官員透露,高層向負責任務的特種部隊,下達格殺令,不準備生擒拉登,消息説,30-40名突擊隊員,分乘兩架直升機,由阿富汗低飛進入巴基斯坦。拉登藏身於首都伊斯蘭堡以北100多公里阿伯塔巴德區的一座碉堡式建築物,突擊隊員遊繩降落在拉登寓所的屋頂,在一個房間認出拉登,雙方交火,拉登頭部中了兩槍斃命,另外又射殺3人,當中1人是拉登的兒子,整個行動歷時40分鐘,美軍又逮捕拉登2名妻子、6名子女及4名親信。行動中,沒有美軍受傷。

在奧巴馬宣佈拉登已死的消息後,白宮門外、紐約時代廣場及「九一一 」事件世貿中心遺址湧現了大批民眾,有人揮動美國國旗歡呼,高呼「美國、美國、美國」,並唱歌慶祝。

一些基督徒領袖第一時間通過Twitter回應,歡迎拉登的死訊。來自北卡州Elevation Church的Steven Furtick牧師説:「我向那些拉登所造成的死難者致哀。今天,我們必須慶祝軍人的犧牲和勝利。我慶祝因拉登之死,無數的生命能夠有機會活下來。這太好了,這是一個勝利。」

Furtick牧師亦紀念著恐怖活動的無數的受害者,「我同情那些數以千計被拉登送到地獄的永火中,或者被迫過著人間地獄般的的生活的人。」

在人們紛紛熱烈慶祝的同時,亦有部分基督徒領袖認為要謹慎回應拉登之死。新興教會領袖Brian McLaren表示,他看到所有新聞頻道都播放著人們喝著啤酒在白宮門外喊叫「美國、美國」的新聞片段,他認為「這些情景並不正確反映我們國家的形象」。

「這位殺人犯過去慶祝人們被殺,我們現在卻慶祝這位殺人犯被殺,這本身是一個很大的諷刺。我們學習了什麼呢?或者我們只是在鼓吹暴力的循環?」

他引用了他的朋友的一個電郵説:「當我收到拉登的死訊後,我的第一個情緒並不是感到興奮,但是我感到很深的悲哀——為了他的生命並沒有反映出神對這個世界的旨意,為了在臉書上、網絡上、電視上的那些浮誇的話。」

「我不明白為什麼這世界容许一個人造成這麼多的痛苦,我不明白這世界為何為了一個按照神的形象創造的人的死而歡喜快樂……或许大家都是對的。或许拉登的死的確會令這個世界變得更加安全。可是,我卻不相信,他的死會令這個世界變得更加美麗。」

奧巴馬對於美國民眾應如何回應拉登之死也有一套見解。首先,他強調這不是針對伊斯蘭教,拉登並不是穆斯林領袖,但他是一位殺人無數的殺人犯。

奧巴馬説:「事實上,盖達組織在很多國家包括美國屠殺很多穆斯林,所有相信和平和人類尊嚴的人都會歡迎他的死亡。」

雖然拉登之死是一個重大的勝利,但是奧巴馬強調「反恐行動尚未告終」。

「盖達組織肯定會繼續攻擊我們。」奧巴馬説,「我們一定要、也將要,在本地和海外維持警戒。」

目前對拉登之死最為適當的回應,莫過於將此看為一個傳福音的好機會。美南浸信會牧師兼宣教學家Ed Stetzer在Twitter上説:「主啊,讓我們見到和平。讓這個世界得到自由,以至福音能夠毫無限制地被傳開。請藉著這件事成全袮的旨意。」

相關新聞:

梵蒂岡願拉登之死是促進和平的機會

宣教機構:慶祝拉登死訊不如清心禱告