你每天手里拿著的圣经是否印刷精美、浅白易读﹖你又是否知道我们所读的圣经曾有过漫长的演进过程﹖

城里藏典

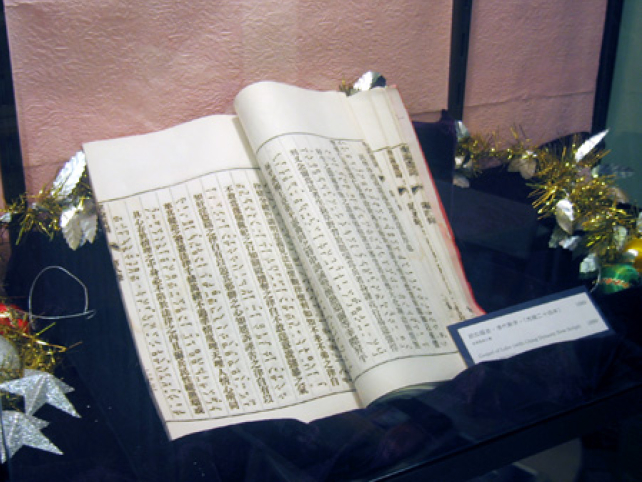

6月某天经过窝打老道信义会真理堂旁边的"道声阁"书局,赫然发现宁静的书局一角展览著1889年(光绪二十四年)出版的《路加福音‧清代新字版》,让人仿佛看到穿著清服、束著长辫的人眯著眼睛,捧著那古老的经典,正在细嚼真理。

香港圣经公会为让更多人能接触到不同版本、年份的圣经,于2002年开始在道声阁设置圣经展览专柜,轮流展出珍贵的圣经,如过往曾展出1948年印度锡兰圣经公会出版的《西藏文圣经》和1953年香港圣经公会印制的《蒙古文使徒行传》等,实在难得一见。

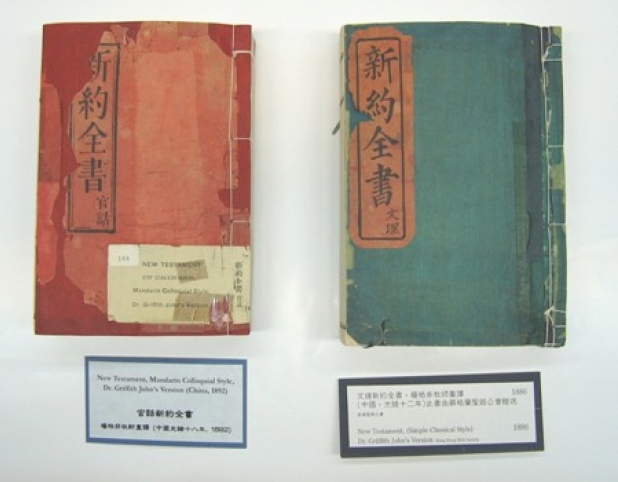

7至9月将展出由杨格非(Griffiths John)牧师翻译的《文理新约全书》﹙1886年﹚及《官话新约全书》﹙1892年﹚。 有兴趣的朋友实在不能错过。

何谓"官话"、"文理"?

"官话"一语指"﹙满清的﹚官吏的语言",1910 年改称为"国语",原来指口语,但亦可引申指在文学作品中的官话书写文体,又称为"白话文"。

"文理"原意是"文学﹙或文书﹚的理则",后来指古典中文的书面语,即指文言文。"文理"又分为"深文理"和"浅文理",分别指古典中文不同深浅程度的表达方式。

早期的传教士,如马礼逊等人曾考虑以"官话"作为翻译的形式,但他后来放弃选用"官话",因为对当时的人来说,官话是较粗俗的口语表达方式。后来,传教士们纷纷认为以"官话"翻译圣经较为适合,原因是他们认为若以文言文翻译,就只有当时读书识字的中国人才能理解,只有少数人能看懂;但若以"官话"翻译圣经,教育水平较低的大众也能明白,而且在崇拜颂读或证道时,亦可免去讲员将文言文圣经转为口语的多重翻译。

杨格非《浅文理译本》

1883 年杨格非在苏格兰圣经会的计约翰(John Archibald)支持下,于1883-84年间,分别将《马可福音》和《约翰福音》翻译成浅文理。及后得到钗h美国传教士的支持和鼓励,继续翻译下去,1885年整部《新约》译本面世。

《文理新约全书》翻译有以下原则:

1. 翻译的目的是要提供一个与原文完全相同的译本;

2. 只使用那些可以清楚表达原文的词汇﹔

3. 在可能的情况下,使用那些最与原文一致的词汇﹔

4. 倘若一段译文根据逐字翻译会导致艰涩难明或曲解作者的意思,那么要避免字面的翻译,并且根据意思翻译出来﹔

5. 在存疑的经文中,按照经文的意思的翻译比字面的翻译优先﹔

6. 在缺乏特定的中文词汇时,只要可以让意思清晰,采用迂回的说法﹔

7. 在所有情况下,必须顾及译入语的语言特质,并且在于忠于真理和准确的解释的情况下,尽可能让该语言本有性质得以起支配作用

杨格非《官话译本》

后来其他人向杨格非建议将他的文言文译本转译成官话。虽然当时已有《北京官话译本》存在,但很多人认为那只是代表华北而不是华中的官话,而杨格非译本可用华中的官话译成。

杨格非的《官话福音书》在1887年出版﹔而《新约全书》以及旧约的《创世记》和《出埃及记》在1889年出版﹔1898年出版了《诗篇》和《箴言》﹔1905年旧约出版至《雅歌》。

杨格非的官话译本以他的文言译本为蓝本,被形容为"优雅的双译本"﹙elegant dual-version﹚。

﹙感谢"香港圣经公会"提供有关圣经资料﹚