作者:陈德修牧师

"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。"

美国式的大学,较重通才教育,所以无论学生打算专修那一科,都要兼读几门文艺课程。英式大学则较重专才教育,一旦进入某一学系,便集中修读有关课程。我在香港长大,受的自然是英式教育。

1983年底,当我怀著热情在美国报读神学时,竟被拒绝,理由是所受的建筑系训练缺乏文科背景;后来一位学长替我说项,对收生主任说,我高中时读旧制国文课程,誧t四书五经,诚然是极佳的文科训练;主任不胜其烦,于是勉强让我入学。

由此,四书五经成为帮助我进入神学院的媒介,但其详细内容,早已忘记十之八九。日前捧读《大学》、《中庸》,从前背记的文字又跃然于脑海之中。

《大学》原属《礼记》中的一篇,经唐代韩愈、北宋二程推介后,地位日高;南宋时,名儒朱熹将之编辑成书,与《论语》、《孟子》、《中庸》合刊问世,称为《四子书》。明清两代,《四子书》成为科举取士的准则,气势更是牢不可破。今人一般认为四书中《孟子》较为显浅,其次是《论语》,再次是《大学》,最哲理化是《中庸》,所以嬝爬荤野恁m孟子》开始;朱熹则认为应先读《大学》,以定规模,然后按步读其他三书,便可得"古人之微妙"。

朱熹穷多年精力,为《大学》写注译,将全书分为十一部份,认为首章是孔子之言,由其学生曾子记载下来;其后十章,则为曾子对老师话语的解释,由其门人写出。朱熹有关《大学》的不少理论,受到明代大儒王阳明多方异议;清朝不少文人,在反宋朝理学的前提下,也对他极力批评。然而,朱子在四书上用奶妓`,后人难出其右,他的意见,得到现代学者如钱穆认同,因此值得我们思想。

朱子称"明德、亲民、止于至善"为《大学》三纲领,明明德(我的三子以此为名)者,是明白光明德性的意思。古代有条件得以受教育的人,八岁进入小学,教之以清洁、应对、进退等社交仪节,并礼乐射御书数等知识和艺术;至十五岁时,方入大学,教之以穷理、正心、修己、治人之道。这样看来,知识只是小学课程,大学之道,在于如何做人。

但怎样才可以做到明明德呢?《大学》本身没有提供直接答案,只引用三句出自《尚书》的话来强调要做明德的人(克明德)、明德是天职(顾是天之明命)、和明德的伟大(克明峻德)。朱子在这里解释说,光明的德性是天理,已放在人的心里(明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧),但可惜人的私欲将它遮?但为气禀所拘,人欲所蔽)。依著程颐的传统,朱子提出解决这问题的方法是"存天理,灭人欲",提议灭去人欲,便可明白天理。后世反理学者(例如清朝的戴震)评击朱子鼓吹禁欲主义,而且用假道学来束缚民众,剥削他们对生命的享受。公平地说,理学中的"灭人欲"并非专指人的欲望,而是人的私心,引致专看自己而看不到天理。

基督徒也追求天理,亦愿意明明德;但我们相信这个天理不是存于宇宙间静寂高超的理想,而是一位有情的上帝,创造万物、化育万民的天父。祂有美善的性格,也愿意我们认识美善,学习像祂,明其明德。基督徒又承认人欲的存在,并知道要对付它;但对付它的方法不能单靠心性培育,正如罗马书第七章所说:"因为立志行善由得我,只是行出来由不得我,故此我所愿意的善,我反不作,我不愿意的恶,我倒去作……我觉得有个律,就是我愿意为善的时候,便有恶与我同在。"

壮士虽然力大,却不能自举其身。圣经告诉我们,人的私欲罪性,也不是自己可以清除的。遇溺者不能找著肩头,将自己提离水面,乃是举手求援,由外人伸手救起。同样,上帝愿意从高天伸手,扶助我们,脱离恶欲。

除了《大学》纲领之首"明明德",其余两个纲领即为"亲民"和"止于至善"。古字"亲"与"新"相通,所以朱熹认为亲民即新民之义;学习大学之道的君子,不单自己追求明德,也应推以及人,帮助广大民众革除旧习(朱子:去其旧染之污),不断更新。《大学》在这方面举了两个例子,首先是成汤(商朝的开国君王,约主前16世纪)在他的沐浴盆上刻上"苟日新,日日新,又日新"三句字,提醒自己在每日梳洗时,不可忘记要时常更新;其次是《诗经》中赞美周文王的话,说周朝开国多年,堪称古旧,但它的政策制度,却勇于创新(周虽旧邦,其命维新);总结来说,君子应"无所不用其极"地鼓励别人"作新民"。

王阳明则认为"亲"字应照字面解,是亲爱民众的意思;君子不应独善其身,而是记念平民、亲近百姓,所谓"乐只君子,民之父母"。"止于至善"虽说是一个独立纲领,但其实只是前二者的延伸,指出追随大学之道的人,应该在明德及亲民两个目标上尽最大努力,以期达到最高境界。

大雅君子的最高目标,是将明明德的心志推广天下。《大学》论说,知道了目标,做事便能有方向(知止而后有定);有了方向,便不会轻举妄动(定而后能静);不妄动的人,便能心思安稳(静而后能安);心思安稳的人,便能细心计划(安而后能虑);细心计划的人,便能达成目标了(虑而后能得)。但怎样才能订出影响天下的计划呢?《大学》在这方面提出了有名的"格致诚正、修齐治平"八个步骤。

要将明明德的理想广布天下(平天下),首先就要将国家管理好(治国),治国的基础在于整顿家庭(齐家),齐家的基础是整顿自己的生活(修身),修身的要素是除去邪念(正心),正心的要素是意志坚定诚实(诚意),诚意的秘诀是追求正确的知识(致知),致知的秘诀则在于明白万物背后的原理(格物)。

格物既是平天下的起步点和底层基础,自然就十分重要了;历代儒者,在此建立了不同的哲学思想。朱熹认为在宇宙间存著一套客观原理,是人类应该追求的准则,格物的意思就是要思想探索这个"天理",透过观察世界事物来启发内心的知识;这种以心性来思想客观真理的理论,后世称为客观唯心论。与朱熹同时代的陆九渊,则认为真理不假外求,就在人的心里,所谓"心即是理",人们只要详细推敲,不难发现自己心中的真善美,然后才开始博览认知,毋需先在读书穷理上枉费工夫,这个思想日后被称为主观唯心论。

王阳明自小聪明,27岁考获进士,早年心仪朱熹学说,实行格物致知,但效果不彰,于是有一次下定决心,必要穷出竹子之理,但他对著竹子七昼七夜,累极病倒,仍格不出它的道理,于是转而寻找另外出路,最后给他读到陆九渊的思想,相逢恨晚,于是妥为推广,后人称为陆王学派。由于王阳明的影响,明清两代学者,大多轻视理学,重视心性,流弊所至,文人束书不看,忽略科学,追求成为圣人,但却变成主观狂妄、自以为是,动辄引用张载的名句;"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为后世开太平",但又没有实际行动方案,结果令儒学成为维新人士多方攻击的对象。

圣经也著重"新民",哥林多后书5:17说:"若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。"只不过这个更新,不是由天性探索而得,也不是由教育感化而得,而是因为在基督里,得著基督的生命而来。人的心性受到罪的污染,或可因教育、理想而显出一点善美,但根基若不重整,上层建筑最多只是华而不实,甚至有倒塌的危机。

基督教也认同格物致知,但却与王阳明看著竹片格不出物来有很大的不同;我们虽然智慧有限,但相信上帝在圣经中给我们许多启示,又有圣灵作为我们的导师,以致能明白真理;我们也相信上帝创造世界时背后动用很多定律原理,基督徒科学家如牛顿者,存著找出上帝规律的心钻研科学,每有新发现即兴奋异常,并用这些新发现造福人群。此外,忏悔的精神也制止主观心思的自大虚妄,免去"死不认错"的恶习。

-

香港Island ECC购入著名旧戏院 改造为开放式社区教会

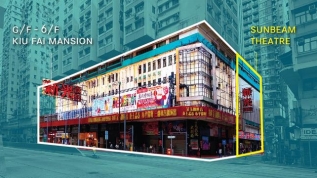

位于北角英皇道423号的新光戏院,以其悠久的历史和独特的文化特色,长期被视为北角的一个地标。如今,这座富有历史意义的建筑将重新被赋予生命——国际教会Island ECC宣布将其作为永久场地,启动名为"BoldFaith"的项目。

-

温伟耀博士的信仰思考(下)五十年来每天与创造上帝同行

拥有丰富科学、哲学研究背景的72岁基督徒学者温伟耀博士回顾自己寻找宇宙真理的五十年时,将他对宗教的思考总结出五点,并向多伦多华人分享。

-

华人AI专家Moses Wong访谈(三):AI自主意识 x 全球风险

上篇《AI专家Moses Wong访谈(二):人工智能的"属灵维度"》里,《基督日报》记者与基督徒AI专家Moses谈论了特别的课题——AI的属灵维度。今次他与记者一起探讨AI拥有自我意识的可能性、为么AI具有不可掌控性,以及世界各国对超级AI的共同应对之策。

-

AI专家Moses Wong访谈(二):人工智能的"属灵维度"

人工智能会有"灵魂"的维度吗? 作为基督徒,Moses今篇还会以具科学性的"属灵维度"的层面,从少为人注意的角度,为我们探究有关AI与"外星的智能"、属灵存在(Spiritual Beings)等等的关系。

-

卡钦斯博士:青年人比我们想的对耶稣更开放

尽管不少教会年青人正在减少,但根据巴纳研究所(Barna)的研究,美国77%的Z世代表示愿意学习耶稣的教导。教会有机会吸引这一代人,但前提是——与他们互动的方式需要改变一下。