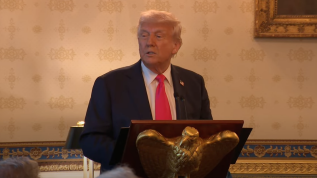

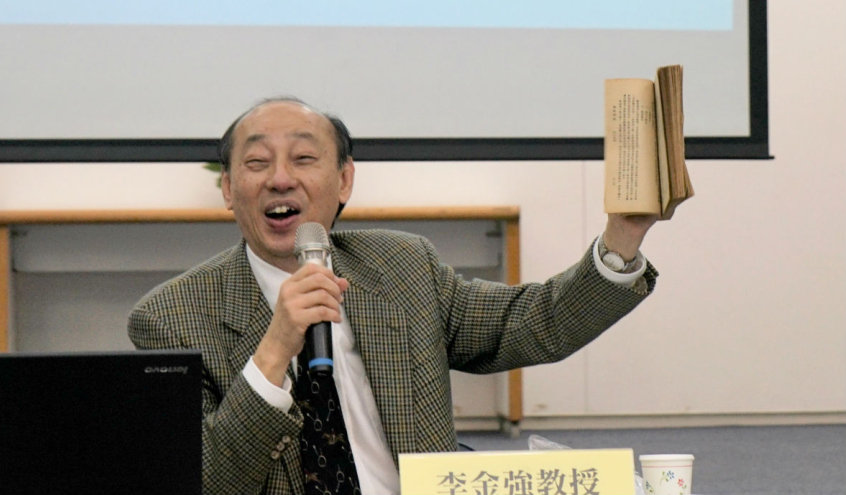

由基督教中国宗教文化研究社、香港中文大学基督教研究中心合办"基督教与社会"系列讲座于2月26日假座循道卫理联合教会安素堂举行,是次主题为"港九明灯:香港培灵研经会的诞生及其影响",讲员为香港浸会大学历史系客座教授、中国宗教文化研究社董事会主席李金强。

李金强在会中开首指出,香港培灵研经会为当代华人教会的发展的支柱,并对信徒属灵生命具有价值,因而以此专题作为研究。他继而指,培灵会的形成在于一个大时代的背景,就是民国时期中华基督教的复兴,而产生因素基于两个——"跨宗派合一运动的出现"及"非基督教运动"的剌激。

"培灵研经会"发展历程

他称培灵会的是一个不分宗派的华人基督教聚会,论到其发展历程,李金强简介,首届培灵会于1927年7月在广州举行;1928年8月伸延至香港至今90年;1941年至1945年香港沦陷期间培灵会仍没有停办,只是改以夏令会形式低调进行而避过日军的监视,1946年复会。1947年至1948年国共内战,培灵会沉寂下来;1949年新中国成立,中共以党国方式统治教会,将教会放于党下,连13间由美国创立有基督教背景的大学都撤离,培灵会的角色更为重要,培育信徒灵命。

及至1972年,培灵会每年借用九龙城浸信会作为主聚会场地。2003年起沙士疫症蔓延,透过转播技术,开始在港九和新界设立多个转播点,更多信徒可在主场以外同步聚会。

跨宗派合一运动的出现

李金强表示,培灵会的创立可追溯至1840鸦片战争后,西方传教士来华传教,初期以长老会、基督教青年会、播道会为主,但传教士被视为大举入侵中华,被官民抗拒。李金强说:"传教士经过反思,发觉基督教在华人的眼中,是来自不平等的条约,是外来的宗教,得出的结论是要合一、本色化,自立『本色化合一运动』。"

他指出,20世纪初来华的宗派愈来愈多,基督教青年会传教士穆德(John Mott)、艾廸(George S. Eddly)、华人布道家丁立美等于1910年召开爱丁堡会议,打破宗派之分谋求合一。

李金强认为合一运动催生大型聚会,致使20年世纪初民国时代出现新景象,"袁世凯都去听培灵会。艾廸也从中国来香港在上环开布道会,中华基督教联会(即今天的香港华人基督教联会)觉得宗派自己不能承担,联合一齐做。1927年,成立『培灵研经会』。所以『合一运动』、『大型布道会』导致『培灵研经会』的成立。"

非基督教运动激发

李金强指出另一个致使培灵会产生的原因是"非基督教运动"的出现,而且与孙中山有关。"非基督教运动是在1920年代兴起,1914年第一次世界大战爆发,日本借口对德宣战,攻占中国青岛和胶济铁路全线,控制了山东省,孙中山为了救国实行『联俄容共』,使共产党乘时在中国发展,在国内敌对基督教,封锁基督教学校。"

在此形势下,当时在国内的三大主流宗派宣道会、基督教青年会、播道会联合举办培灵会以凝聚及牧养信徒,因此"非基督教运动"间接促使培灵会产生。当时有三位牧师被匪帮捉拿,因有一信徒认识匪首而获释放。事后他们深感受苦反而要为神传道,决意办培灵会。

他表示,三大宗派主张"边区宣教",策略乃受其差会的传教士影响。"以内地会的戴德生为例,他主张宗教不能单靠沿海城市(鸦片战争后五口通商的城市),要进入内陆。因此三宗派在70年代来港都进入屋邨建立教会。三宗派到后期来港,再加入浸信会、卫理会的宗派一起举办。"

李金强补充,当时的培灵会由中华基督教联会传道部举办,邀请华人、海外布道家带领研经,"1972年间,培灵会在不同堂会举行,计有高街救恩堂、港九循道会、九龙城浸信会(士他令道及亚皆老街),初时为期16日,后期才改为10日,原先是研经会、讲道会及奋兴会,讲员来自中国的牧者有王明道、赵世光、赵君影,亦有本港的牧者如浸信会的徐松石、唐佑之等。"

"培灵研经会"的意义

李金强认为培灵会其中的意义是中国本色化,"讲员透过对圣经的认识再诠释,让信仰切合受众。本色化是信仰经过调适后再诠释,例如在上一代,信徒被禁止观赏电影,但今天已有不同。"

李金强更从本色化论教会反中。他强调:"教会反中万不能,反中等于反耶稣。耶稣没有反政权,耶稣可以避免肉身被钉死,当时有很多人跟随祂,但祂没有这样做,也没有憎恨政权。如果我们恨中国,我们有没有没去尖沙咀向同胞派福音单张?"他指,从处境上为对方切想,福音就能调适本色化,而本色化为的是令中国人信耶稣,这才最重要。

会中答问时间,被问及培灵会的讲员有否属新派,有否两派起冲突?李金强表示,20世纪上半叶基督教有新旧派之分,新派即自由派,如基督教青年会、赵紫宸,旧派即福音派,视新派为不信派,而培灵会是福音派的大本营。

有关港九培灵研经会的历史,李金强与黄彩莲牧师访谈及撰文出版了《承出,先启后-港九培灵研经会口述历史》一书,书中记录了18位曾参与历年港九培灵会的信徒和牧者,从个人信仰历程出发,拼凑出培灵会历史的轨迹,成为引领当代教会继续前进的明灯。