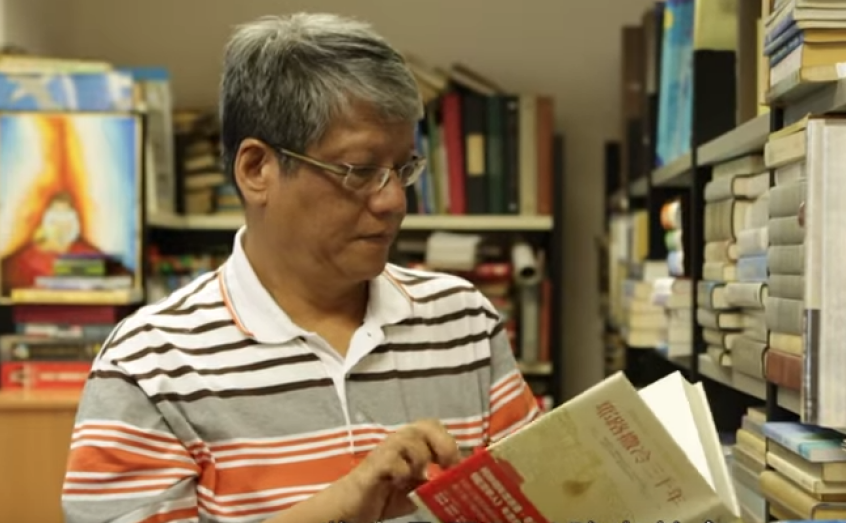

基督教文字事工历史源远流长,上世纪60至90年代发展蓬勃,惟近年基督教出版业经营困难,有著多种原因。德慧文化创办人之一陈培德牧师接受《基督教周报》专访,分析后回归时期香港教会文字事工的挑战与传承。

文字出版与马礼逊来华

陈培德谈到文字出版的历史,先从一位重要人物说起,就是新教首位来华宣教士苏格兰人马礼逊(Robert Morrison)。陈培德称:"马礼逊是一个出色的文字工作者,1807年9月取道美国抵达广州后,找来两位中文老师教他学习语文,著手编制字典,秘密翻译圣经,至1815年已完成新约圣经出版。他更曾先后在广州、马六甲和澳门设立印刷所,又把中国传统木刻印刷与西式活字印刷技术结合改良,减省成本增进效益,建树良多。"

至于福音来华后,最初一个半世纪发展并不算顺利。"神州大地长期政局动荡、战乱频仍、教案不断、改朝换代,加上排外情绪高涨,教会出版事业只能达到引进印刷技术、出版报章、介绍西学、激发思潮、卫道护教、建校施教、传教建堂、记录传教事迹、储训编写人才。"

1949年新中国成立,教会出版中心才由广州、上海、汉口转到香港,资深出版编译人才南下,出版机构和人才汇聚跃动。

60至90年代出版事业黄金期

陈培德指,香港教会在上世纪60年代尾至90年代初历经薪火传承,出版工作多已由西方宣教士交给华人出掌,加上新兴异象的个人和群体涌现,蓬勃发展,热闹非凡。

但从1982年中英两国草签殖民地主权回归后,三十几年间香港曾出现过至少两次移民潮,为数不少的资深出版和营运人才随之流出。加上台湾在1987年解严,在此消彼长下,当地教会出版事工有长足发展,陈培德认为台湾早已取代香港教会在这方面的领先地位。

陈培德分析传统教会出版单位可概分为两大类型:"其一,是有公会或宗派教会背景的,多由西方宣教士创立,后交华人接棒出掌,有自置物业,主要供应本宗派圣诗、教本、教材,规模大者更以供应圣经作主要业务。其二,由个人或福音机构创办,以别树一帜的异象拓展新局面,灵活多元,敢于尝鲜。"

他指弊处在于仓存积压和长期亏损下,前者备受由教会和社会精英组成的董事会施压,裁减出版经费和人手,最终容易成为只是「宗派的出版社」;后者于始创黄金十年或廿载后,也才会恍然发现后继无人,传承不易。

基督教出版下滑

陈培德表示:"近年本地教会普遍多只关心会友人数增长,与信徒生活脱节,也缺乏积极动力信徒培育,或透过建立读经和良好阅读习惯,藉圣经和属灵书籍帮助自力成长。"从这些年间为数不少教会书店纷纷结业、书店零售经营归边、好些教会图书馆办不下去,出版社管理层人事更替和"地震"频繁、出版书籍数量急降等现象看来,文字事工前景确实堪虞。

事实上,香港教会出版界曾经历过由宣教士或文人主政,至及后以营销和管理主导两个时期,人才辈出,阅读风气大盛。

他也觉得可惜是,"在教会缺文化政策下,多年来不经意地变成长期由大型书展和书奖带动的态势,出版发展没有核心,只凭各自各精彩。不仅如此,一些明显的缺环或缺失却早已根深蒂固,如书籍出版路线只重即买即用,著作外文翻译为主,没有文艺作品、艺文作者和艺文读者,本地作家奇缺,作者译者难以靠『爬格子』维生,堂会和信徒长期需索购书优惠,反之亦有堂会视售卖属灵书籍为商业活动被拒门外。"

网络兴起出版业受挫?

有人批评信徒阅读风气不彰是受网络、电子书和智能手机普及所冲击,故教会业界应该出版更多电子书来因应。陈培德觉得这未必是个主因:"若往深处去想,近年科网和载体虽然改革惊人,那不过是资讯流速和媒体应用的变化,阅读、分析、思考、批判、应用全都没有改变。今天基督徒真正的问题是忙碌,又不肯多花时间阅读,致让信仰变得空洞化,面对不了这世界的变幻!"

海内外新力军兴起绝处逢生

"感谢神,多年来上帝在世界各地和国内兴起不少爱好阅读、认真思考的爱书人,情况令人振奋!在不违反信仰原则前题下,海内外教会和信徒的庞大灵命追求需要,足可弥补香港教会文字事工的颓势,成为开辟出版新局、面对挑战及传承的要素。此外,本地还出现了一些富特色和有承担的单位,成为出版业界新力军,这是值得欣喜!"

最后,陈培德发出向教会发出挑战:"香港教会文字事工前路如何?谁来关心?谁来支援?要来接棒的新锐文字人在哪里?要为谁出版?谁来阅读?谁来作阅读教育?这都是我们要一起来回答的问题。回归二十年以来,作为香港教会双翼之一的文字事工,走得不算好,但『文字不振,良禽折翼』,不应该就是个结局。"