基督徒對「宣教」一詞耳熟能詳,但並非所有人都能講清楚宣教的定義。三一神學院宣教學博士候選人王欽慈牧師日前在紐約長島舉行的宣教大會用一堂講座講解了宣教的意義。

王欽慈牧師出生於台灣,在阿根廷長大,後留美求學,目前擔任法拉盛第一浸信會中文堂牧師。王牧師對宣教有極大的負責,在三一神學院潛心攻讀宣教學博士。

王牧師在長島豐盛生命教會主辦的宣教特會的一場專題講座中,從聖經、歷史、文化、策略及呼召五個層面對宣教給予全面解析,令聽眾對宣教有一個較為全面、深入的認識。

宣教是暫時性的使命,敬拜才是永久性作為

從聖經角度來看,該如何對宣教下一個定義呢?在王欽慈牧師看來,聖經所有的記載都是和宣教息息相關。

王牧師依據創世紀對宣教給與概括性的描述,「宣教是由於人類始祖犯罪,神開始尋找人歸向祂,以恢復起初的關係。所以説,是始祖犯罪導致宣教的產生;若人沒有墮落,就不會有宣教。」

縱觀舊、新約可知,神揀選信心列祖以及他們的民族,以及建立初代教會都是為了展開宣教的計畫。雖然以色列選民的故事為舊約的主線,但神在舊約亦多次提及祂對萬國萬民的關心。

為此,王牧師再次強調説,聖經是一本關乎宣教的書。不過他亦指出,宣教只是教會暫時性的使命,敬拜才是永久性的作為。

宣教的主要任務是建立教會與公義社會

宣教的定義在神學上亦有不同的聲音。王欽慈牧師表示,很多人把建立教會當作是宣教的主要任務,但實際上宣教還包括用基督教的文化思想來重塑宣教工場的世界觀和價值觀。

他舉例説,諸如釋放受欺壓的人、滿足貧瘠的人、生態保護、人權維護與禁止墮胎等有關建立社會公義的內容都應納入宣教的範疇。總之,在宣教領域上,建立教會與公義社會應齊頭並進。

重視宣教歷史的反省

王欽慈牧師還歸納了宣教運動的歷史演進,對一些富有爭議性的教會歷史事件重新思考,還幫助大家對近代宣教歷史的成 經驗有一個宏觀的把握。

經驗有一個宏觀的把握。

王牧師特別拋出2個議題讓人重新反思,以開闊大家看問題的視角。一個是羅馬帝國把基督教定為國教事件對宣教的影響是利大於弊?還是弊大於利?另一個是近代西教士是否應該在船堅炮利的掩護下進入中國宣教?

對於首個問題,王牧師認為,若從宗教信仰環境的角度來看,羅馬帝國把基督教變成國教並不能徹底解決宗教逼迫問題;因為,基督教成為國教後,和羅馬帝國敵對的國家開始對基督教產生敵視態度,甚至導致新的逼迫。

至於下一個問題,王牧師對那些批評西教士在炮火掩護下進入中國的基督徒反問説,「美國對阿富汗和伊拉克發動戰爭後,宣教自由得到一定的保障,那麼美國宣教士是否該到那些地區宣教?若不去,可能會失去宣教的良機。若去,可能同樣被當地人罵為是在美國炮火掩護下進行的宣教。」

跨越文化:普世宣教重要一環

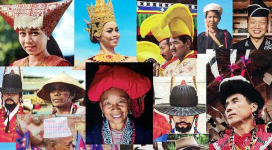

王欽慈牧師把跨越文化視作普世宣教非常重要的環境,甚至直接影響普世宣教的成敗。他表示,宣教士到異文化的地區宣教時,要尊重並融入當地的文化習俗,儘量避免宣教士文化的介入。

説到移民教會的跨文化宣教,王牧師澄清一個觀念,「很多人把移民教會中跨文化宣教的期望放在第二代移民身上,理由是他們適應陌生文化能力較強。但事實上,第一代移民要比第二代更適合跨文化宣教,因為他們正好經歷了適應異文化的過程,在融入異文化上更有心得。」

此外,王牧師呼籲移民教會不僅關注本國同胞的福音工作,亦要對當地其他族裔的宣教作出貢獻。針對美國主流教會日漸衰微的現狀,他挑戰大家説,「華人教會能為美國基督教做些什麼貢獻?」

關注未4至14歲成年人宣教收事半 倍之效

倍之效

王欽慈牧師對21世紀的重要宣教策略進行了收集,包括未得之民的宣教、回宣、廣播宣教、網絡宣教、商貿宣教、城市宣教、短期宣教、醫療宣教、扶貧救濟、教育宣教等等。

在眾多宣教策略當中,王牧師提醒大家關注「4/14之窗」,即4至14歲的未成年人宣教。若這年齡段人羣的宣教做的到位,可以取得屬靈豐收。

他根據一份研究資料指出,4至14歲之間信主的基督徒佔全球基督教總人口八成。由此可見,4至14歲是信主的黃金時段,應得到宣教士的格外關注。

再思宣教呼召的觀念

幾乎所有的宣教士都是因為當初接受神的呼召才獻身宣教的。那麼,呼召的原則是什麼?王欽慈牧師表示,近200多年來,教界對呼召的理解和側重有所變動。

在19世紀中,宣教士憑著個人蒙召經歷就能通過考核上宣教禾場;但到了20世紀,差會也對宣教士的心理健康非常看重。現在,僅靠蒙召的經歷是無法成為宣教士的。

王牧師還説,呼召不僅是一個經歷,亦是一個過程,還是需要神、教會和當事人共同參與的。

宣教學者從五大層面再思現今的宣教使命

全威 |