7月13日至17日,第六届中美欧暑期宗教学高级研讨班在中国人民大学举行,此次本届暑期班的主题是"全球化时代宗教的多样性"。

据中华宗教文化交流协会消息,此次研讨班邀请了来自欧洲和美国共六名知名宗教学家。其中包括来自英国的三名教授,一是国际著名宗教社会科学家、英国人文与社会科学院院士,80岁高龄的大卫‧马丁(David Martin)。他在世俗化理论、政教关系、福音派和五旬节派的增长等领域都有杰出成就。他此次主讲的内容为当代基督教的发展。还有英国伯明翰大学教会史教授、国际知名基督教史专家休‧麦克劳德(Hugh McLeod),他主讲的内容是欧洲宗教的世俗化进程。另外,还有伯尼丝‧马丁(Bernice Martin),伦敦大学大学社会学教授,主讲宗教与当代文化变迁。

来自美国的包括美国波士顿大学人类学教授、人类学系主任,文化、宗教与世界事务研究所主任魏乐博(Robert P. Weller),他近期研究重点为中国大陆、台湾及马来西亚的宗教在社会公益事业中的角色。此次主讲人类学视野下的当代佛教。另外一位美国波士顿大学人类学教授罗伯特‧郝夫纳(Robert W. Hefner)是文化、宗教与世界事务研究所副主任,学术专长为当代东南亚的宗教与政治,他主讲穆斯林与现代化。来自美国普度大学社会学教授、宗教与中国社会研究中心主任杨凤岗学术专长为美国移民宗教、当代中国宗教,他主讲中国宗教的实证研究。

大卫‧马丁教授为学员们讲解了近30年来基督教福音派和五旬节派的崛起,以及志愿性的基督教在全球的出现。代表了欧洲学者的基本学术倾向的休‧麦克劳德教授演讲的内容是"基督教在欧洲和北美的衰退",介绍了欧洲和北美洲基督教的现状。另外还有台湾东海大学宗教研究所所长赵星光教授为学员们作了"以宗教市场论分析台湾基督教的发展"的讲座。

此次研讨班还首次举行了有关伊斯兰教的讲座。来自美国波士顿大学的郝夫纳教授主讲穆斯林与现代化。波士顿大学的南希‧郝夫纳教授则为学员们介绍了伊斯兰教与女权主义的最新发展。

此外,美国波士顿大学的魏乐博教授用流利的汉语给学员们做了有关中国社会的宗教和慈善公益讲座,以其对台湾地区(鹿港镇)佛教团体、基督教团体、地方庙宇的研究为基础,通过对慈济基金会发展壮大原因的研究与分析,探讨了全球化背景下不同宗教传统在其各自的历史发展中对公众生活和利益的影响与贡献。伦敦大学的伯尼丝‧马丁教授精炼地概括了当代流行的一些宗教社会科学理论,以及围绕它们的争论。另外,台湾政治大学宗教研究所所长蔡彦仁教授则讲述了他对宗教研究之根本特质的理解。

此次共有102名海内外高校青年学子获得结业证书。该暑期研讨班自2004年开始,每年7月中旬举行,邀请国际一流学者亲授,已经培养了450余名青年学者。

该研讨班也显示了中国亦越来越重视宗教研究。中国人民大学魏德东教授说:"随著中国社会的现代化进程和中国宗教丰富性的展开,对中国宗教的实证研究正在扮演越来越重要的角色。"

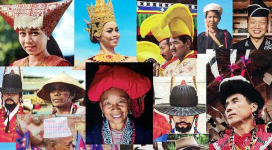

中国高校暑期班邀欧美教授讲解"全球化时代宗教的多样性"

魯德 |