17世纪德国敬虔运动领袖菲利普·施本尔(Philip Jakob Spener, 1635-1705)2月5日为逝世周年纪念,享年70岁。他以个人虔诚及正直、爱心、清洁生活为重,强调这是基督徒信仰的最高表现。

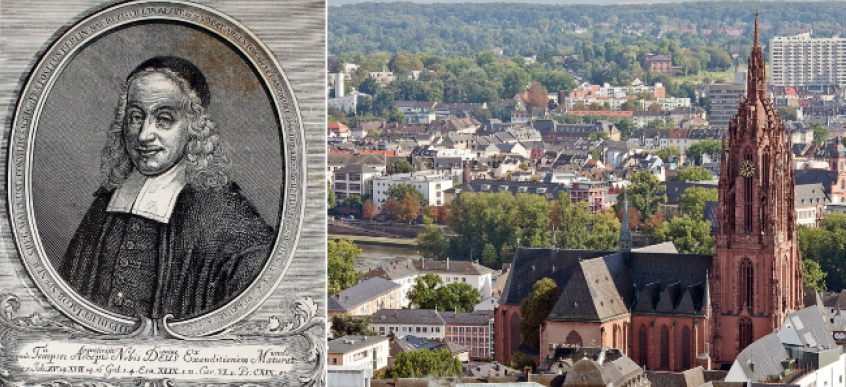

德国敬虔运动领袖施本尔1635年生于亚尔塞斯(Alsace),被称为"敬虔主义之父",担任首席牧师期间监督灵修聚会,提倡提高个人虔诚,组织了一个"敬虔团",定期聚集、灵修、读经,并主张圣经上下文的讲道、定期禁食祷告以及悔改归正和圣洁生活的重要。这一改革运动被称为"心灵的宗教",很快吸引了人们的注意。然而,他的观点也引起了反对,并遭受攻击。

施本尔不专注教义,著重个人虔诚及正直,爱心,清洁生活,是基督徒信仰的最高表现。1664年,施本尔于31岁时受任富兰克浮(Frankfurt am Main)路德宗大教堂的首牧(1665-1685)。

他看到那里的人生活腐化,基督徒与世人没有分别,仿佛成了世俗城,因此组织"敬虔团"(Collegia Pietatis),跟同一心志的教牧信徒定时聚集、灵修、读经,并交换属灵经验。

施本尔注重圣经上下文的讲道,定期禁食祷告,并极力主张悔改归正和圣洁生活的重要。他认为这类小组对教牧和信徒非常重要,是教会坚实的根本。这一改革运动,称为"心灵的宗教",很快吸引人的注意,参加的人得了"敬虔派"的名字,施本尔成为这运动的领袖。

《大英百科全书》指出:"施本尔对实践的强调常常被认为是极端的,从而损害了教义。但他那个时代的教义冲突让施本尔深感担忧,他认为其中许多都是有害且无关紧要的"。

1686年,施本尔被任命为德累斯顿第一宫廷牧师,当时是德国路德教会最有价值的职位,但他的观点很快就引起了反对。

对敬虔主义的攻击来自莱比锡大学的正统路德派和撒克逊宫廷,选帝侯(选帝侯,简称选侯,意指拥有选举罗马人民的国王的权利的德意志诸侯)约翰·乔治三世因酗酒而受到施本尔的斥责,然而宫庭和政府官员都倾向理性过于敬虔;施本尔随后于1691年搬到柏林,成为圣尼古拉斯教堂的教务长。

施本尔的著作强调透过属灵的重生和更新而达到个人的转化。他提出了六个建议实现这个改革:1.在听道之外,透过个人阅读和小组研经,让信徒更全面认识圣经;2.增加平信徒参与教会各项事奉;3.强调信徒将信心和知识实践出来;4.进行宗教讨论的时候带著谦和与爱心,尽可能避免争议;5.保证牧者接受良好教育和虔敬忠心;6.宣讲讯息中,集中建立平信徒的信心,这都显示教会需要正面的改变、信徒个人必须敬虔委身主。