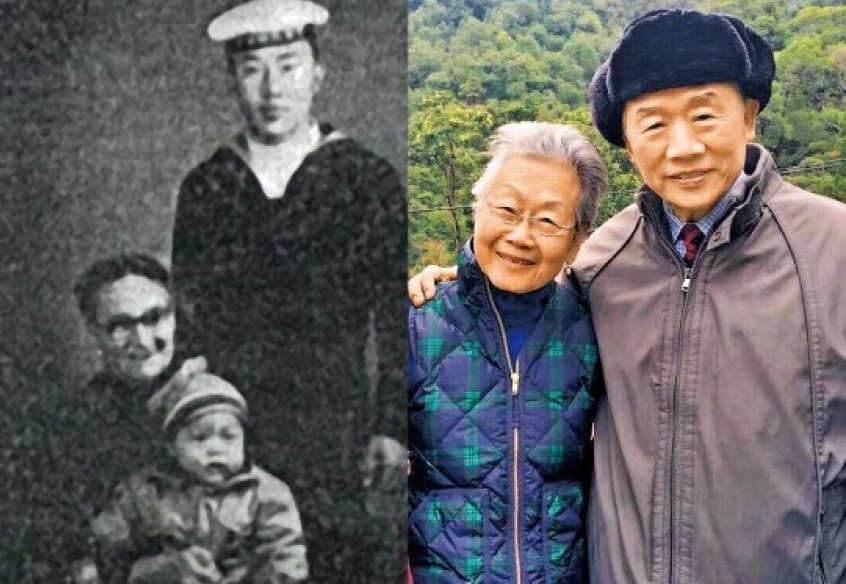

1958年获金像奖最佳导演提名荷里活电影《六福客栈》(The Innofthe Sixth Happiness)改编自第二次世界大战时期,在中国传教的英国女宣教士艾伟德(Gladys Aylward,1902-1970)的真人真事。其养子刘宝全牧师,日前在台湾接受《基督教论坛报》访问,讲述儿时为信仰,断绝父子关系,跟随养母艾伟德传道,并且透露养母的信仰影响力不仅传遍华人,而且她的榜样带领后代学习一生奉献爱主,至死不渝。

耶稣大爱感染艾伟德宣教士 放下一切跟随主

刘宝全出身中国北京,随父亲来台定居花莲,由于生活贫苦,他一心勤奋读书希望脱贫。中学毕业后,原可上台湾大学,却选择就读台湾神学院。父亲为此震怒,无法理解"信仰"能带给他甚么出路?因此父亲给他两条路选择:一是离开信仰,为前途努力;二是若坚持信主,则断绝父子关系。

刘牧师回想,这是煎熬痛苦的抉择,那个年代的父亲都是带著军威,说一无二。没有父亲的养育,他怎能活到如今有书可读?许多随国民政府来台的人都三餐无法温饱,上不了学校受教育,他却可以在书中看见不同文化和思想,若执意违背父亲意思,则负上不孝子的恶名。

当时一首首儿童诗歌回荡脑海,他安静默祷中想起自己为甚么信主?他常常觉得自己像个孤儿,虽然假日可以到门诺诊所聚会领点心、听故事,对于耶稣的故事也明白,但那时始终无法被耶稣的爱感动。

直到有一天,从中国撤离来台的艾伟德宣教士,用流利的中文分享耶稣的救恩,他难以想像有外国人为了传福音,离乡背井来到中国、辗转再到台湾后山。为了传扬福音,艾伟德宣教士带领一百位孩童逃离战争,徒步翻山越岭,饥寒交恶的环境,无论晴天或狂风暴雨连夜赶路,双脚磨破皮,身上流著新与旧的血痕迹,是写下历史证明为了得著福音和自由的见证。那一刻,刘宝全内心起伏波涛汹涌,耶稣的爱怎么有这般大的能力,感染一位女子愿意放下一切跟随。

心痛割断父子关系 一生住在耶和华殿中

面对父亲的坚持及自己对信仰的不放弃,在两难下只好心痛割断父子关系,刘宝全相信有一天上帝会感动他的父亲谅解儿子所做的。此刻,艾伟德宣教士收他为养子,鼓励他"不要怕,刚强壮胆,像一粒麦子落在地里死了,结出许多子粒。"

就读神学院期间,养母和一般母亲一样省吃俭用供应孩子所需,刘宝全完成学业后,启程前往美国新泽西州深造,之后在美国牧会、开创教会,并成为宾夕凡尼亚州学院(Lancaster Bible College)副校长。

刘牧师分享,艾伟德享年68岁,临终前留下三样东西给他选择:圣经、手镯、十字架项链。他选择"圣经",当她把手中的圣经送给刘宝全时,他心中就定下一个祈祷:"我一生一世且要住在耶和华的殿中,将神的恩典慈爱学习养母精神随走随传。"

目前这本圣经已转赠给宾夕凡尼亚州学院博物馆收藏。