香港忠仆事奉中心"心灵健康研讨会",李咏茜博士提出创伤后心理治疗分为三阶段:安定、处理创伤记忆、重建关系和意义;汤国钧博士讨论心理困扰的原因,指出逃避痛苦和思想纠结是常见反应,提醒人们不要抗拒痛苦。

李咏茜:神爱我等于不会令我受苦?

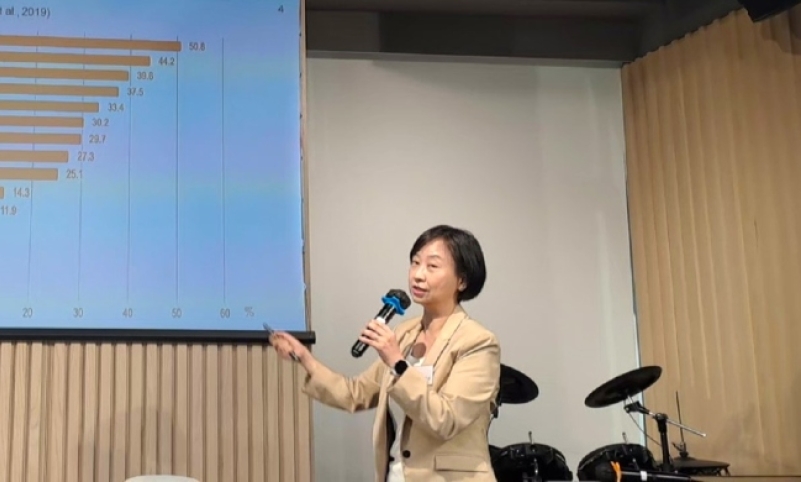

香港大学心理学系实务副教授、临床心理学家李咏茜博士从灵性与心理角度处理生命的创伤。她表示,很多人有创伤的经历但长期创伤占少数,不过影响自我价值及对人的信任。内在脆弱点加上外在压力抵受不住就出现问题,创伤后仍要过日常生活投入工作。

心理创伤治疗进程分三阶段。第一阶段:先安定下来增进安全感;第二阶段:处理创伤记忆及影响;第三阶段:重建关系及意义,包括与自己的关系、重拾自我价值人生意义和目标,还有跟外界的关系,重建个人与神、人与人的信任。阶段性的进程没有先后次序。

李咏茜指出,人对寻找自我价值人生意义的时候,容易陷入迷思;为何神这样对我?这些反应对有信仰的人很大冲击。她强调:"不要被信仰令自己更多二次创伤,这样会对精神创伤更大。"

求助者最大的问题是创伤破坏了个人的神观,所以不要随口说"神爱你,放低吧!"受伤者就是要重建人神关系,需要帮助受创伤的人转化,破除二元的想法:"神爱我等于不会令我今次受苦。"

汤国钧:不论甚么经历我是由神创造

香港大学社会工作及社会行政学系客座副教授、临床心理学家汤国钧博士讨论基督教接纳与承诺治疗的心灵重建指出,心理困扰因为缺乏心理弹性,遇上困境出现两种反应:思想纠结、逃避痛苦经验。

他认为,大部分心理困扰源于逃避或抗拒内在痛苦的经验,包括思想、情绪、回忆等,人们只想令这些经验完全消失,而且很容易被负面思想困住,认为脑袋所想的就等于是真实,于是陷入思想纠结,增加内心痛苦。

愈抗拒和逃避痛苦短期或许得到舒缓,但痛苦感觉会反弹,好像水球在水压下浮回上来,有心理学研究发现愈逃避愈焦虑,所以留意自己的思想,将原初的想法融入新的想法。

接纳五部曲包括:1. 抗拒不想面对现实;2. 探索,用好奇心面向痛苦;3. 容忍不快的感觉;4. 容许感受来去自如;5. 与痛苦做朋友从中学习甚么。

汤国钧提醒,很多心理困扰源于自己对事情的想像及推论出来,例如对过去的遗憾、对将来的忧虑,然后认定是真实的。他鼓励大家:"不论甚么经历,我大过这些经历,因我是由神创造的。"

香港忠仆事奉中心11月25日举办第六届心灵健康研讨会,主题:"心理健康和治疗与灵性的重聚",会上设有多个专题探讨,并发布基督教研究调查报告。研讨会实体及线上同步进行,约200多人参与。