教宗方濟各12月17日接見反死刑國際委員會代表團,明確表明反對死刑並按《天主教教理》新修訂條文指,以死刑作為懲罰只是舊時代的思維,死刑是違反福音信仰的。

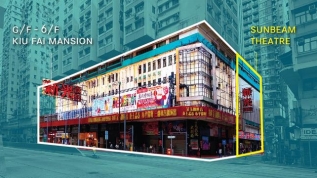

教宗呼籲各國停止死刑

教宗對代表團強調,「每個人的生命都是神聖的,人的尊嚴必須毫無例外地得到守護。」並指出,死刑的出現只是沿自歷史的做法,在過去的幾個世紀,某些國家視死刑為一種自然及合理的懲罰,訴諸非人性的懲罰方式,只是為了衞護人所訴諸的公義。這種手法只著重嚴守法規而非基督信仰內涵,將喪失人性和慈悲的法律價值予以神聖化。

但教宗指出這是「忽略了慈悲優先於正義的幅度」。

教宗並表示,根據《天主教教理》新修訂條文,應該「拒絕這種嚴重傷害人性尊嚴的刑罰,因為這刑罰違反《福音》,殺死一個在創造者眼中始終是神聖的生命,只有天主才是真正的審判者。」

因此他倡議,世界需要表現一種「不僅是嚴父也是慈母的正義」,在公民和政治裡嚴父與慈母的正義可以相互併行,從而建設出一個能表述到愛的美好世界。「況且愛社會和努力促進公益是一種愛德的卓越表現,不僅關係到人與人也涉及宏觀的關係,例如社會、經濟和政治關係。」

教宗並希望各國採取暫停死刑的措施,以期最終取締這種殘酷的懲罰,儘管尚存在複雜的政治進程。同時,他再次提醒各國領袖,停止法外處決、倉促或任意處決的行為。

《天主教教理》5月修訂:死刑侵犯人尊嚴

教宗方濟各今年5月接見教廷部信理部部長拉達裏亞樞機(Luis F. Ladaria)時批准《天主教教理》第2267號關於死刑的新文本,並於本年8月1日簽署文件。

文件指出,處死一個罪犯的生命作為對其罪行的處罰是不能接受的,因為這殘害人的尊嚴。縱然犯了極嚴重罪行的人也不能讓他失去人格的尊嚴。

據拉達裏亞樞機解讀信函指,「《天主教教理》第2267 號的新文本表達出一種教義上真實可靠的發展,並不違背教會訓導之前的有關教導。」

他並指出,該份新文本「希望透過一種與政治當局相互尊重的對話,構成一種堅決果斷的推動力,以期促成一種能承認每個人生命尊嚴的思維邏輯,並能創造條件致使如今仍在實施死刑的司法體製得以廢除。」

經修訂後的《天主教教理》2267號指出:「長久以來,合法當局在完成了合法程式後便訴諸死刑,以為是對犯了嚴重罪行的人作出恰當的回應,即使方法極端卻使公益受到保護。但即使犯了極嚴重罪行的人也不該失去人性尊嚴。」

文件又指,「今天已經出現一種對國家刑罰意識的新理解,現今世界已經發展出更有效的監禁系統,以保障公民受到應有的保護,同時亦不能斷然拒絕給罪犯自新的機會。因此,教會依照《福音》的教導,表明『死刑是不能接受的,因為它殘害人的不可侵犯性和尊嚴』,同時決心致力於在全世界廢除死刑。」