2025 Logos International Forum (LIF)5月3日在香港举行。其中信仰与中国文化论坛上半场次的会议以"君子与信徒"为主题,聚焦于儒家文化中的"君子理想"与基督信仰中的"信徒典范",旨在通过深度的跨文化对话,探寻这两种源远流长的人格理想在现代社会中的价值与意义。

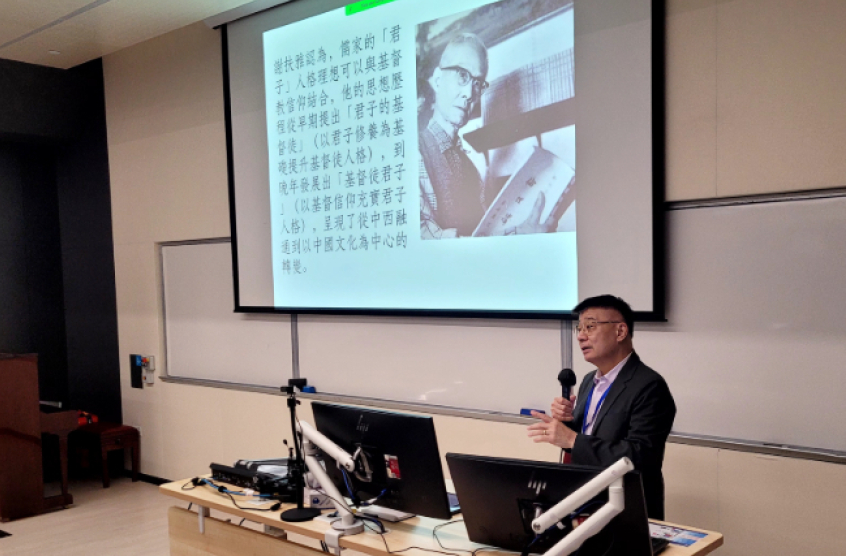

对谈采取一对一的对话和交流,在主题的框架内,基督教和中国文化双方都有一位成名学者,各自发表看法,并进入对谈,最后请在座与谈学者表达看法。今届由清华大学哲学系教授唐文明与中华福音神学院院长周学信教授担任主讲嘉宾,他们分别从各自的学术背景出发,为与会者呈现了一场思想的碰撞与交融。

会后会议将组织学者对整个对谈撰文评议,并在公开学术杂志发表。主办方表示,相信通过长期的对谈和深度交流,基督教在华的处境化必能一步一步扎实而深入地展开。

周学信教授:信徒效法基督生命更新

周学信教授首先分享了基督信仰的语境中的"信徒"和"门徒"的概念。他指出,虽然"信徒"(believer)这个词很重要,但新约中更常用"门徒"(disciple),指的是那些"全心跟随耶稣基督教导、并努力在生活中效法其榜样的人"。

谈到"效法基督",周教授提到了两本重要的灵修书籍:中世纪汤玛斯·厄·肯培所著的《效法基督》和德国神学家潘霍华的《追随基督》。他解释说:"这两部作品都深刻地揭示作为一名信徒或门徒,其生命的核心追求在于:活出耶稣基督的生命样式,紧紧跟随祂的脚踪。"

在探讨"信徒"的神学基础时,周教授回溯到《创世记》中人被创造的描述。他强调,人是按照神的形象和样式被创造的,这显示出人在被造之初拥有神所赋予的尊贵地位和潜能。然而由于人类的堕落,这原初的完美状态受到了损害,人与神之间的关系也出现了隔阂。因此信徒的生命是需要经历一个深刻的更新的过程,他引用《以弗所书》来说明,信徒需要"脱去旧人,穿上新人",这个"脱去"与"穿上"的过程象征著生命的转变和重生。

随后周教授深入分析了"信心"(faith)在基督信仰中的核心地位与丰富内涵。他说信心不是盲目的情感,而是有三个重要的层面:首先是"知识/认知"(拉丁文Notitia),即对信仰内容和耶稣基督有清晰的了解;其次是"认同/同意"(拉丁文Assensus),个人理性上接受并认同信仰真理;最后是"信靠/委身"(拉丁文Fiducia),这意味著整个生命全然交托、奉献给神。他引用潘霍华的话——"唯有相信的人才是顺从的,而且也唯有顺从的人才相信",强调信心和顺从之间的密切关系。

周教授还提到丹麦哲学家克尔凯郭尔对"信心的跳跃"以及生命三阶段(美学、伦理、宗教)的论述,进一步丰富了对信心的理解。

在谈到信徒的日常生活实践时,周教授强调了"修身操练"的重要性,例如早期教会有“askesis”一词, 强调刻苦操练、修持。他他引述保罗在《哥林多前书》中将信徒的属灵追求比作竞技场上的赛跑者,说自己"攻克己身,叫身服我",以此说明信徒需要有意识地进行生命的塑造与训练。

最后周教授特别指出,在"普遍启示"(general revelation)的层面——即神通过自然界、人类历史和良知向所有人启示祂自己,这意味著基督信仰与儒家思想存在著广阔的对话空间。他说:"神也可以透过《论语》等儒家经典中的智慧教导,来帮助我们更深刻地理解生命的转化与成长。"

唐文明教授:君子效法天地与圣人

紧接著,唐文明教授深入探讨了儒家"君子"的理念。他首先强调,儒学的现代复兴需要积极向其他信仰与文化传统学习,这个过程被称为"不同信仰世界间的深度互学"。他指出儒家"君子"人格塑造的核心精神在于"效法天地",并引用了梁启超的演讲《君子》和以及由此凝练而成的清华校训"自强不息,厚德载物",说明君子如何通过效法天道运行之刚健不息,以及大地承载万物之博厚宽容,来不断提升和完善自身品格。

唐教授的重点在于《中庸》的解读,提炼出他所称之为"应天三德"的核心观念,即"诚"、"和"、"仁"。

关于"诚",他引用了《中庸》的名句"诚者,天之道也;诚之者,人之道也。"他解释道,"诚"首先是宇宙自然的根本法则,是"天之道";而人作为天地间的生灵,则需要通过"思诚"的功夫,即主动地、有意识地去体认和践行"诚",这是"人之道"。"思诚"的具体内涵又包含两个层面:一是"敬天/知天",即对超越性的天道怀有敬畏之心,并努力去认知和理解它;二是"诚身",即通过内心的修养使自身达到真实无妄的境界。唐教授特别强调了"反身而诚"的体验过程,认为这是"通过回忆(或内省),人转向自身的生命本源,也就是转向那创造了天地万物的超越存在(上帝或天),从而获得一种真实无妄的生命体验。"

关于"和",他解释了《中庸》的开篇思想:"喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。"这里的"中"是指人性未发时的中正、平和状态,而"和"是指情感表达得恰到好处、合乎节度。君子的修养目标是达到"中和"的境界,因为"致中和,则天地位焉,万物育焉",整个宇宙秩序的和谐与万物的生长发育都系于此。

关于"仁",唐教授采纳了宋明理学,特别是朱熹"仁说"的观点,认为"仁"的最高本源是"天地生物之心",即宇宙创生万物、使万物生生不息的那种内在的、富有活力的爱与关怀。因此,"人为仁",就是要效法天地这种广博无私的创生精神与博爱之心,将此仁爱之心推及于人、推及于万物。

唐教授总结道,"应天三德"(思诚、中和、为仁)构成了儒家君子的德性修养体系最高层次,与超越性的"天"直接相关。从这三德出发,衍生出以"仁"为核心的基本美德,如仁、义、礼、智等,这些在社会生活与人伦实践中表现为"三达德"的行为准则(知、仁、勇)。他还补充说,对于普通人来说,除了"效法天地"外,效法圣人、即学习古代圣人的言行典范也是提升德行的重要途径。

儒学思想与基督信仰对话

在两位教授分享了各自的观点后,会议进入了热烈的互动环节。主持人注意到两位学者都提到"效法"这个词,周教授强调"效法基督",而唐教授则提到"效法天地"。这成为了双方进一步探讨各自理论深层意涵及相互异同的切入点。

唐教授就基督信仰中的"人的堕落"和"原罪"向周教授提出了疑题:如果"全然败坏"意味著人的神圣本性完全丧失,那么人还算不算是人呢?周教授解释说,基督教神学主流观点认为,即使人堕落了,神最初赋予人的"形象和样式"(Imago Dei)仍然存在,这是人之所以为人的根本标志。不过,这个形象因为罪的影响而受到损害,使得人在面对神的救恩邀请时感到"麻木"、"没有感觉的斤斤计较"等。

周教授进一步介绍了一些神学派别(如阿民念主义)提出的"先在恩典"(prevenient grace)概念:虽然人堕落了,但上帝赐予所有堕落的人一种"先在恩典",这种恩典能在某种程度上修复或唤醒人的理性与意志,让人能够回应神的救恩呼召。

主持人最后总结时强调,举办这样的跨文化、跨信仰对话,绝非简单地评判孰优孰劣,而是希望通过这种思想的碰撞,揭示我们各自生活方式中可能存在的盲点,从而激发更深层次的自我反思,促进不同文明间的相互理解与共同进步。

LIF每年香港浸会大学文学及社会科学院中华基督宗教研究中心主办,每年邀请全球各地学者及专业人士参与,探讨社会及文化议题。信仰与中国文化论坛已经持续了三届。主办方指,其宗旨是继续推动在华基督教的处境化运动,在深层意义上让基督教与中国文化通过对谈进行交流,乃至理解、吸纳并融合中国文化,建立中国基督教。

"信仰与中国文化"下半场以"死亡与永生"为题,由北京大学哲学系教授、郑州大学哲学院院长王中江与代表基督教的台湾辅仁大学哲学系教授、哲学与神学研究院主持人曾庆豹作基督教与儒学对谈,本报将另文报导。

相关报导

浸大第十届LOGOS论坛 中港台美学者对谈信仰、文化、科学及社会议题

前跨国企业高管谈领导力 叶志易:把变局化为"六重契机"