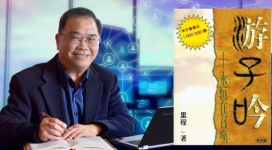

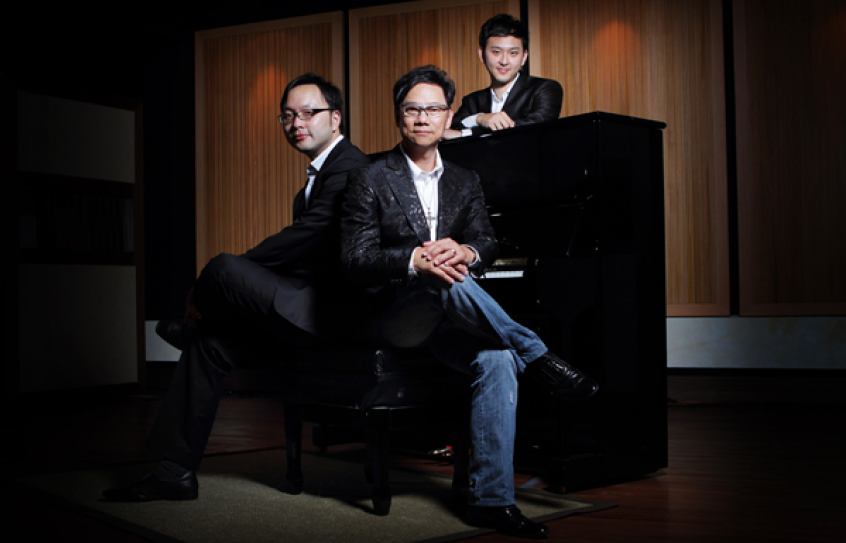

鍾氏兄弟花了兩年時間,為「福音音樂之父」吳秉堅(Ben Ng)所製作的《齊唱‧吳秉堅之歌》致敬大碟大獲好評。首次與吳秉堅結緣是在數年前錢北斗的追思禮拜上,其後他們相約在酒吧見面,三人一見如故,兩兄弟於是提出為吳製作一隻致敬碟,這就是《齊唱‧吳秉堅之歌》的開始。

起初吳秉堅不突出個人成就,未予答應,但在其60大壽後讀到出埃及記記載以色列人每次經歷上帝後都會為耶和華築壇作紀念時,他覺得致敬碟似是將榮耀歸給上帝的一座壇,於是就答應了。

這次與這位重要的前輩合作,你們有什麼感受呢﹖

Henry:興奮。Roger:榮幸,覺得是無可能的事。

寫文章有「文如其人」之説,吳秉堅本人與認識他的歌又是否一致呢﹖

Roger:有很多人聽阿Ben的歌長大,因為他的歌實在出名,在教會裡非常流行。其實小時候對他的歌沒有很大的感覺,但07年參加ACM的歌唱比賽時,因為指定要揀《齊唱新歌》裡收錄的歌,於是我將《齊唱新歌》從頭到尾都聽了一遍。這次揀歌後我發現我選出來的十居其七是他寫的,因為我的melody(旋律)和他的歌詞能配合,例如「神祢在掌管時間萬有空間」(《神祢在掌管》)給人的感覺很宏大,我和他的music style(音樂風格)配合得到。

接觸吳秉堅是在錢北斗弟兄的追思禮上。之前不認識他時只覺得他是作曲「叻」的人,亦認為他必定是對音樂有自己的執著那一種;但認識以後發覺原來他是很闊的人,不一定認為要這樣這樣做,對音樂的接受能力很大、很廣。他本身亦是極謙卑的人,從他身上學到的最大末珒N是如何謙卑自己。想做音樂的人或多或少會有主觀性,但他常常説:這些音樂是上帝給我的。

很多時作曲家會對他自己的歌很有想法,那首歌要如何如何,但這位作曲家竟然完全放手讓我們任「玩」他的歌,玩完他接受之餘更説很感動、説超出了他的想像和期望。説實在的這些歌的melody是他的,但他對於如何編曲、用怎樣的風格去玩抱著很開放的態度,我覺得如果他不是保持一個開放的態度,這件事不會那麼暢順、擦出這樣的火花。

Henry:我認識他前只覺得這位作曲人的想像力非常豐富,作曲的Melody很好聽。他作曲的模式不會很複雜,有時用起、承、轉、合,例如《將心給我》、《祂的一生》等都只有四句,但充份地表現出他對音樂的觸覺。有很多人作曲放16句、32句未必很確切地表達到,但他可以在四句裡完全表達到所要説的,這就是作曲家的奶O。他常説這些不是出於自己,而是神給他的,所以神給他這個恩賜是很好的禮物。

我常説音樂其實無得讀,是感覺出來的。從他的音樂能領會到神跟他之間的dialogue(對談),認識他之後更感受到神在他裡面所作的工。光憑聽歌很難猜想這個人怎樣,起初我以為他會有點藝術家脾氣,接觸過才知道他很隨和,並且在音樂上大家的「波段」很接近。Roger:他曾經到美洲接受教育,所以作品亦有些美洲的感覺,這與我們的背景有些相近,所以我們兩個風格容易夾到。

吳秉堅本人如何參與《齊唱‧吳秉堅之歌》的製作呢﹖

Roger:碟中有首新歌叫《朋友愛》,名副其實是鍾氏兄弟與吳秉堅crossover。箴言17章17節經文「朋友乃時常親愛;弟兄為患難而生。」其實此歌由此金句引伸的。教會很多歌都講述人和神之間的關係,但人和人的關係亦很重要。耶穌説:「最大的愛是為愛朋友捨身的愛,若能做到的話我也是你的朋友。」這歌就講述如何通過愛弟兄去體驗愛神。我們想寫一首這樣的歌,就與吳秉堅合作。我們請他參考了米高積遜(Michael Jackson)的歌,聽説他聽了整整一個月(米高積遜的歌)才開始作曲,浸入那一個的世界裡。不是節拍很強勁的那種風格,而是 “Heal the World”、“We are the World”等較慢的歌。他寫出來後我們很滿意,我們作詞後他亦很滿意。我們的歌詞講的是朋友間的愛,亦獻給為香港福音音樂出過力的所有人,是我們送給他的致敬禮。

延續—《齊唱新歌》精神

為什麼選擇做一隻致敬專輯,又為什麼揀了《齊唱新歌》呢﹖是否有意接吳秉堅精音樂精神的棒﹖

Henry:致敬的專輯很少,不用説福音音樂、流行曲亦少。我想到的是黃耀明向顧家輝致敬的《明日之歌》,譚詠麟、Sam亦有,但很少。所以我們唱吳秉堅之歌除了因為鐘意以外,亦希望教內音樂向前走之餘,亦退後一步,聽一下前面的人留下來的、燴炙人口以及舉足輕重的詩歌,因為這些歌對我們那時代成長的年青基督徒來説可算是集體回憶,可以喚醒當年熾熱的心,再聽這些歌時可能會有很深的體會。

Roger:他們的歌有很多層次的深度,他們不是隻單講人與神的關係,乃是講很多人的屬靈故事,人的屬靈生命裡原來會有高高低低、起起跌跌,或從世界的小事物都可以看到上帝的偉大,這類的題材現在是少了。

還有是當時《齊唱新歌》的重要精神。當時吳秉堅提到了「救贖文化」,而現在他則説文化很難救贖,但需要有少釦幭隉A這一點我很同意你剛才問到我們是否有意接棒,我某程度上同意,我覺得福音音樂可以在主流有一席位。我不會宏大到要將所有流行音樂變成福音音樂,不需要,只要在流行音樂有一支旗幟,成為基督教音樂的標記就可以了。

Henry:這亦是《齊唱新歌》的目標。當然他們從年青教徒開始做,對他們會較容易一些,但當時ACM已想外展打入流行音樂。而《赤道》是第一次有基督徒樂隊打入流行音樂,從吳秉堅的角度看來「赤道」是不成左滿A但從我們後期回看可能在經濟效益上不成央A但在意義上已很成央CRoger:是的,他們對我們的影響很深,知道「原來基督徒的音樂可以做到這樣的地步。若非他們,我們可能不會想到這樣做。Henry:或者只會在教會裡唱…… 或者不會有Eternity Girls。

剛才提到《齊唱新歌》當年的精神像今天一樣,要讓福音歌打入主流,並為社會帶來影響。你覺得這兩年來福音音樂走向有什麼變化﹖

Roger:有!我最近看Moov (http://moov.hk )的網站,很多人在那裡下載歌,最近兩個月多了Christian & Gospel的category(類別),小小角度看到不少人開始不輕看、不眨低它(基督教音樂),這不正正是Henry和我做《鐘聲》做的事情嗎﹖就是要叫人知道:喂!福音音樂也可以很正的!並不如你們所想的那樣「死板」、「難聽」……

Henry:我們覺得很鼓舞,當然鄭秀文奶ㄔi沒,她是帶起整個流行文化的一個原動力。至於我們兩個人有什麼改變的話,可能我們看的事物闊了。我們去了很多不同教會或基督教聚會唱更多,看到很多事情,希望將所看到的事反映在我們的歌裡、反映我們的演繹裡。

我們第一隻碟做得很辛苦,第二隻碟也很辛苦,但希望別人聽時會發現我們某些技術上拿捏得比以前好了,演繹上成熟了,屬靈觀亦宏觀了。但我們仍然很喜歡《鐘聲》,因為始終仍然很新鮮,希望讓大家仍然對福音音樂感到新鮮。這隻碟當然是《鐘聲》的延續,《鐘聲》的定位是向前進的,這隻的定位是retrospective(懷舊)、温故知新,但其前瞻性仍然很強。

Roger:我自己覺得這隻碟的前瞻性是更強的,歌方面是玩retrospect的,但音樂上我們再放了工夫、玩得更「盡」,而與我們一齊玩的人是再闊一些,跨了很多年代、跨風格、跨種族、跨風格——羅乃新是玩古典音樂的,但可以與我們擦出火花。

在音樂演繹風格上,你們將《齊唱新歌》的舊歌以新風格演繹時有什麼考慮點呢﹖

Roger:首先我會覺得吳秉堅的歌是難唱並考技巧的,簡單的話只能説是編曲上沒那麼複雜,但我又覺得無需要去比較。這些歌雖然是舊歌,但對我們來説歌詞和意思都是timeless,曲調和旋律亦是timeless。正因我們有這樣的有偏愛以及情意結,我們很想到不同教會唱這些歌。可能有人説:「哇,這些歌你還唱嗎﹖《神是愛》、《獻上今天》﹖你太out了吧﹖」但我們覺得既然這些歌是timeless的話,不如用新裝、新的衣服,用新的聲音、這個年代的聲音玩舊的歌。但其實「齊唱新歌」的意思一方面當然是寫些新歌,但第二個意思亦是以新的態度、新的領會唱這些歌。

Henry:我們其實不覺得這些歌是舊的,撇除了這是80年代的歌曲這一點,其實這些歌一點也不舊,對未聽過的人甚至可能會覺得這些歌很新。所以我們今次有個使命,讓未信的人去聽這些歌,如果他們覺得「這些歌也挺好聽啊!」這樣的話我們就做對了。所以其實我們沒怎麼考慮到要將它「舊變新」,反而把他們當作新歌來唱,亦有人覺得比如《無言者》與舊的沒有什麼不同,我們就成奶F。

Roger:有時我覺得要放下,為什麼覺得這些歌out(過時)呢﹖是否對某個事物有成見﹖為什麼三百年前的Amazing grace(《奇異恩典》)不覺得out,但三十年前的《齊唱》你又覺得out呢﹖那尺度在哪裡呢﹖我覺得不是如此,這些歌是timeless的,甚至例如《無言者》的歌詞形容今天的社會的光景比以前更為貼切。

你們如何看此碟的重要性呢﹖

Henry:重要性我不夠膽講,亦非我們可以評論,需要時間的洗禮,可能十年八年後有人可以作出觀察。但我們的理念很鮮明,就是要陪伴香港人成長,是温故知新。希望十年後有人會有這樣的評語。

如果説想要有什麼重要性,我單方面希望花費了心機做出來的這隻碟讓人們覺得有收藏價值,把它當作一個文獻也好,一個產物也好。並且我很希望他們聽福音音樂時,無論是基督徒也好,未信者也好,不會單把它當作福音歌,更把它當作香港文化產物一部份。因為福音歌曾在香港的文化裡扮演一個很重要的角色,《齊唱新歌》80年代曾有輝煌的歷史,為什麼我們要選擇忘記、而不是擁抱這個歷史呢﹖我想人們聽這碟時,別忘記曾有重要的運動出現過,就是《齊唱新歌》。

Roger:希望大家選擇記得而不是選擇忘記。