教會近年漸漸湧現一羣人多勢眾、財力穩健又有生產力的一羣——就是在二戰後出生的年長一族、即所謂「戰後嬰兒潮」一族。這的人羣是努力打造了今天社會的建基者,對社會影響至大,現正陸續進入65歲以上退休年齡。

香港浸信會差會最近《浸傳網》向這人羣顯示關注。青山浸信會譚司提反牧師發文討論了這批「潮爆」的退休一族的特性,以及他們能在教會的宣教工作上發揮的 能。

能。

今天一些教會對年長者定位為體弱多病、孤身獨居、缺乏能力、教育水平低等等,因此年長者事工亦以佈道及關顧為主,目的是讓他們「安享晚年」,等待主召回天家而不將他們納入事奉人手。

但譚牧師指出這樣的預期已不適用於新一代的年長者。這些出生於戰後的人羣的特徵如下:視工作為人生中心,多勞多得是他們的哲學;重視「自食其力」,相信自己能改變現況。此外他們亦是目標取向、競爭進取、著重生活質素的一羣。這樣有餘暇時間、有工作能力、積極進取的一羣理應是教會事奉及派出宣教的生力軍,但教會現實中卻往往是他們對宣教的反應冷淡,少有作出回應。

為什麼出現這矛盾的現象呢﹖譚牧師分析這是由於社會存在「建制性的年長歧視」所致,包括「長江後浪推前浪」的觀念,視長者為後輩不能「上位」的阻礙,在制度上亦將65歲定為退休年齡,令人們忽視他們的生產力。

此外,消費文化及個人主義的興起,亦令這羣退休一族對自己的生活質素要求提高,另一方面亦減低了貢獻他人的興趣。更甚者,甚至有的長者視不用工作及讓人代勞是樂事,更無庸説獻上自己為無償的事奉及宣教行動。

他建議如教會要推動這羣「潮爆人」參與宣教,發揮他們的生產力的話,首要幫助他們重新反思自己對「年長」的看法。他認為每個人生命的每一個階段都有從神而來的獨特呼召,年長也不例外是一個呼召。

從古代75歲被呼召的亞伯拉罕,到80歲才被召令以色列人出埃及的摩西,到近年歷史中69歲才任美國總統的列根、100歳高齡跑畢42公里馬拉松的辛格,都是老有所為的例子。這年齡羣的時間、精神、學識、經驗、人際網絡、物質財富等等都能被使用去成就神的旨意,就是使萬民作主門徒及讓人與神和好的工作。

除了年長者要對自己有正面的認識外,教會不同年齡的人羣都要打破「年長者」與「非年長者」年齡觀唸的隔閡,特別是教會的領袖亦要消除一切對年齡的謬誤。此外對這羣「潮爆人」使用配合他們年齡特徵的培訓方法,以及能善用他們的人生經歷、工作事業等相配合的宣教模式等,均能使宣教工場相得益彰。

而來自尖沙咀浸信會的徐均平執事本身正是退休的「潮爆一族」,他在過去任職政府管員時積極在教會擔任各項事奉,至退休後更投身短宣及培訓工作。他認為雖然退休信徒有較多空閒時間,但若沒有來自主的呼召,差傳工作很容易會半途而廢,因此他認為參與宣教之先重要的是有主的呼召,才算得上正的退休宣教。

-

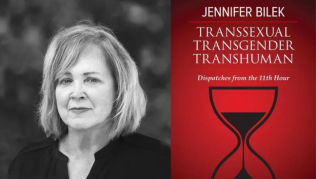

記者揭跨性別產業內幕:超人類主義、企業政治利益合作圈

一篇深度報道揭示,美國富商和企業在推動跨性別產業的背後,可能暗藏著一個更大的動力——推進超人類主義(transhumanism),以及無窮的經濟利益。

-

香港一牧者解析「離堂文化」 敦促傳統教會自我改革

研究歷時一年多的《2024香港教會普查》數據上月底發佈,引發關注,顯示香港教會正面臨明顯的「離堂趨勢」。

-

在教會談論政治可以嗎? 台灣一牧者提出三大思考

政治議題難以避免,對「教會裡對是否應該談政治」的問題,眾説紛雲。基督徒究竟如何在信仰羣體中面對政治討論?台灣基隆教會本堂傳道莊迺民近日在YouTube頻道提出三大思考重點供信徒參考。

-

德國「無宗教信仰者」人數首次超過天主教與新教信徒

根據德國「世界觀信息服務」(Fowid)研究小組2024年最新公佈的調查結果,德國無宗教信仰者人數首次超過天主教徒和新教徒,使得無信仰人羣成為該國最大的「宗教」羣體。

-

中國宗教局五月起強化規管外國人宗教活動

中國國家宗教事務局4月1日發佈《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則》,新規例於5月1日起施行。這是2010年後,宗教局再次修訂《實施細則》,進一步規管境內外國人的宗教信仰活動。