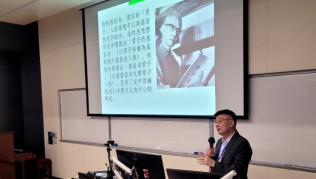

日前舉行的美東華人基督教教育大會的專題講座中,郝院長總結《啟示錄》的四大傳統解釋,指導學員掌握解讀《啟示錄》的視角,提醒大家時刻警醒、努力作工,以迎接主的再來。

《啟示錄》是耶穌基督的啟示

郝繼華院長首先強調信徒要把《啟示錄》當作預言去讀,否則無法領會到主藉著該書所要傳達的信息。

他説,《啟示錄》的內容是耶穌基督透過祂的僕人使徒約翰把有關末世的預言傳達出來,同時強調主必再來,且一定成就祂的所有預言。

郝院長把「再來的主必成就祂的預言」稱作《啟示錄》的中心思想,這亦是基督徒讀《啟示錄》時必該具備的心態和視角。

《啟示錄》為何充滿象徵性的語言?

充滿象徵性語言的《啟示錄》讓很多讀者摸不著頭腦。曾有人疑惑,主為何不用人容易懂的話把祂要啟示的內容直接説出來,而偏偏要用數不盡的象徵將《啟示錄》寫出來?

郝繼華院長對此指出兩個原因。首先,《啟示錄》所使用的屬靈暗語與耶穌使用比喻講解福音的目的是一樣的,以免被執政當局抓住把柄當作控告基督徒的藉口。

另外,象徵性的語言不僅能帶出信息,還能傳達價值觀念及啟發情緒,讓人更能體會信息的重點。

他舉例説,倘若約翰直接説「有一位獨裁者出來」,那麼人不會體會出這獨裁者的恐怖性。但當約翰用獸來描寫獨裁者時,可以幫讀者充分領受到獨裁者的可怕性。

四大解釋《啟示錄》的傳統觀念

基督教發展兩千多年來,主流教會對《啟示錄》的解釋亦發生變化。郝繼華院長歸納出四種解釋《啟示錄》的傳統觀念,並逐一給與分析和點評。

1,寓意性理想主義觀(Idealist)

郝院長表示,寓意性理想主義觀認為《啟示錄》從第四章開始所提及的一切異象與象徵純粹都是比喻,而非歷史當中任何事件。因此認為解經的人不必過分看重字面的解釋,而要靈意解經。

該觀點還指出《啟示錄》主要講述邪惡和良善之間不斷的抗爭,但最終必定是邪不勝正,神必定勝過罪惡和一切抵擋祂的勢力。

郝院長回應説,該解釋被不少新派(自由派)學者所採納,但其實這並不是一個新興的解釋。這寓意式的解經法始於第二世紀,並得到奧古斯丁的推崇,且在教會中流行了很久。

他點評説,寓意性理想主義觀欠妥,對《啟示錄》所有傳遞的信息講的不全面、不清楚。

2,持續曆史觀(Historist)

該觀點認為《啟示錄》是描寫從使徒約翰開始至世界末了的這段歷史。換言之,裏面的異象、象徵不僅是比喻,還都是會真實發生的,而且一直持續到世界的末了。

這種學説的創始人為Joachim Foris,他基本上認為《啟示錄》所提及的1,260天應看作是1,260年(即看一天為一年),這1,260年代表了西方教會的幾個重要時代。

郝院長表示,此解釋方法起源於12世紀,到了宗教改革時期更加流行,包括路得、加爾文及其它改革宗都接受該觀點,甚至有宗教改革領袖將《啟示錄》所提及的獸解釋為當時的教皇。他指出,這種解釋受當時他們身處的歷史背景影響有關。

3,已實現觀(Preterist)

顧名思義,已實現觀就是指《啟示錄》的預言全部都已經實現了。該學説興起的背景是,一位西班牙的耶穌會學者為了抗衡宗教改革對天主教不利的解釋(持續曆史觀)而提出的。

已實現觀認為,《啟示錄》第4至19章是描寫教會與猶太教及外邦人的衝突,20至22章指出教會必將得勝,基督教最終成為羅馬帝國的國教。

據悉,很多聖經學者都採納上述觀點,他們認為《啟示錄》所講的一切都跟當時第一世紀的背景有關,還把書中的巴比倫或獸看作羅馬帝國,把12章那受迫害的女人解釋成被逼迫的教會。

對此,郝院長點評説,已實現觀對《啟示錄》的解釋失去了預言警告價值,只有教導的作用,明顯背離了《啟示錄》的核心立場。

4,未實現觀(Futurist)

這種觀點是把從《啟示錄》第4章開始的異象都看是屬於末後所要發生的事。而第2、3章的七個教會可能指教會時代的七個不同時期,或者是七個當時的教會。至於七印、七號、七碗都被看作是大災難中所要發生的。

郝院長認為,未實現觀不僅有教導性,更強調了《啟示錄》的預言性質,體現出該書的核心立場,因此其解釋是最符合聖經的。

接下一篇:《郝繼華院長掀開「大巴比倫」神秘面紗》