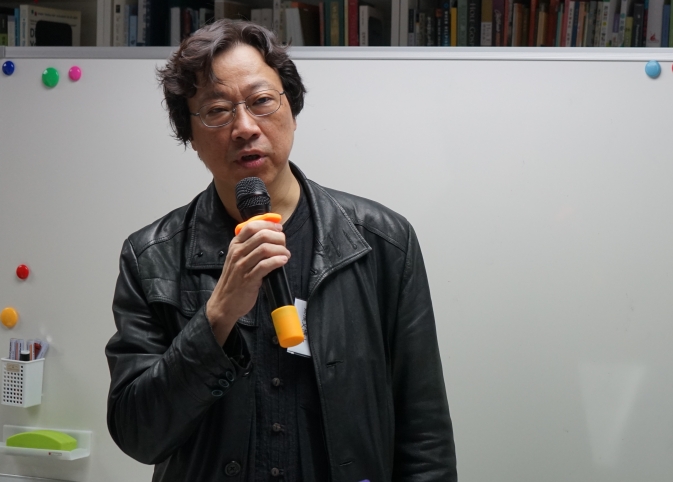

恩光书院1月12日筹办第二届"基督教教育咨询会议",探讨以信仰为本的基督教教育精神。会中中文大学教育行政与政策学系专业顾问郑汉文设计出"三个三分法"的模型阐释何谓基督教教育精神。

基督教教育精神:三个三分法

郑汉文用其设计的"三个三分法"模型来分解何谓"信仰为本的基督教教育精神",即是以"信仰为本"(faith-based)、"教育实践"(educational practice)、"基督性"(Christian nature)来划分三个类别。每类别再细分三部分:"信仰"为本包括以信仰的"经验"、"知识"、"行动"进行基督教教育;"教育实践"则从"家庭"、"学校"、"教会"的教育来实践;"基督教性"即是"教者是基督徒"、"教材涉及基督教"、"学生是基督徒"。

"信仰为本":经验、知识、行动

信仰为本分为三类别,第一类是"经验"为本。郑汉文引用温伟耀博士在灵修课中所说:"人的经验是如何与上帝联系。",而根据2003年至2007年的统计,全港有宗教背景的学校占五成以上,但在学校推行基督教教育有一定困难,在于学校的环境内不一定可以讲属灵经验,教会就可以和必需。

因此,郑汉文提出,若以"信仰经验为本",经验就构成主要学习模式,所以基督教教育就有必要回应与信仰相关的经验、经历或体验,从而增进经验中的知识,例如祈祷亲近神。

郑汉文指出第二类"信仰知识为本",当中包括圣经或神学的知识,若以这类为主要学习的模式,基督教教育就有必要回应与信仰相关的认知追求,从而增进神学学习上一些前设,例如对《使徒信经》的理解、上帝的创等。

第三类是"信仰行动为本",若以此为主要学习模式,基督教教育就要回应与信仰相关的行动或实践,从而增进在实践上的知识,例如关爱社区与邻舍等。

"教育实践":家庭、学校、教会

郑汉文继续指,教育学将实践的场域分为三大类:家庭教育实践、学校教育实践、社区教育实践。若以第三项来对应基督教教育,就是把教会视为最重要的社区。

对于家庭教育实践如何基督教化?他举例在家庭塑造每日祈祷的习惯,"让信仰能持续到老,一个人纵然在青少年期出现反叛,但都颇有限度。"学校则可透过圣经科贯彻基督教教育精神。

教会就以主日学、信徒培训、神学教育来栽培基督徒提升属灵质素。郑汉文认为三者可以互动,香港教会的办学团体对推动基督教教育是有利的,既可以公费办学又可加入基督教教育元素,美国、台湾、荷兰不可以宗教背景办学,教会、学校、信仰三者分开。

"基督教性":教师、教材、学生

基督教性三分成教师为基督徒、所教涉及基督教、学生为基督徒。从事价值教育的郑汉文表示,价值教育就是身分转化的教育,按三个判准则为:"基督教教育是,基督徒教师教习基督教教材给学生,让其成为更好的基督徒。"不过,他指现今的教会学校已非这样。

由此郑汉文以此归为四类型的基督教教育,上佳的基督教教育是三个判准都满足。此外,郑汉文指出,若将"三个三分法"互动,将会出现更丰富的议题,探讨的向度更多样化,如将"信仰经验为本"放诸于"家庭教育实践",则可深入地探讨基督徒父母传承甚么的属灵经验给下一代?

最后,郑汉文总结指,"三个三分法"的模型若非信仰为基础,这只是一个心理学上的模型,而"三个三分法"是上帝亲自向他启示的模型。