身為基督徒的你,是否有這樣的經驗呢?在弟兄姐妹談起同性戀的時候,有人會瞪大雙眼説:「同性戀是天生的,不是他們的罪,我們要接受同性戀。」或者身為父母長輩的你,是否看著自己的孩子憂慮?根據哥倫比亞廣播公司去年所做的一項調查,18至30嵗的年輕人中,75%都支持同性婚姻或同性戀者之間的結合,而更小的孩子則每天接受著來自電視、網絡、社會甚至學校的資訊:同性戀來自天生、同性戀不是病、同性戀者是傳統保守觀唸的受害者、同性戀者很「酷」……

我們不得不承認,不到50年前才正式開始的同志運動,採取了十分積極有效的策略:他們透過宣傳、教育、立法等種種手段推廣自己的一套理念,至今已非常成![]() 地翻轉了人們——尤其是新一代年輕人,對同性戀的看法。在這過程當中,媒體扮演了一個至關重要的角色。

地翻轉了人們——尤其是新一代年輕人,對同性戀的看法。在這過程當中,媒體扮演了一個至關重要的角色。

回憶我們最近十年在電視上看到的同性戀角色,他們多被描述成天生傾向無法改變、受到環境壓抑、善良、真誠、有才華的無辜者,而反對同性戀的一方則被歸類為古板、守舊的壓迫者。世俗新聞界對同性戀議題的報道也帶有明顯的偏向:表達同性戀者訴求的報道長篇累牘,但對維護傳統價值觀念聲音的報道,不僅在篇幅上遠遠不能相比,帶著理性和中立態度、忠實介紹科學和倫理界對同性戀看法的更是少之又少。

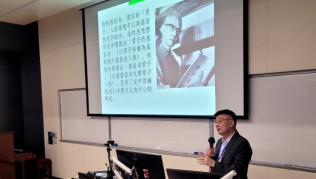

美國著名新聞界學者懷特•李普曼(Walter Lippmann)在其《輿論學》中提出了「兩個環境」的理論。他指出,人們生活在兩個不同的環境中,一是現實環境,一是擬態環境。擬態環境主要由媒介構建,因此又稱為媒介環境。人們需要依賴媒介來瞭解外部世界,然而媒介環境雖然是現實環境的反映,但卻是經過選擇和重新構建的世界,因此,媒介傳遞信息的任何偏差,都會影響到受眾對真實環境的正確認知。作為大眾傳媒,最基本的任務就是要真實、準確、全面地向公眾傳達外界的信息,建構真實可靠的社會圖景。但在同性戀問題上,當今的大眾傳媒無疑並沒有做到這一點。他們對同性戀者帶有偏向性的報道直接導致了人們對同性戀「天生」、「不可逆轉」、「同性結合應受法律保護」等的錯誤概念。

如何矯正當今錯誤的輿論宣導呢?基督教媒體應當負起傳遞真理的責任。傳福音、教會增長、社會服務,這些都是華人教會和事工機構普遍較關注的問題,但屬靈爭戰不僅在於為主贏得未得之民,還要成為世上的光和鹽。光是真理,抵禦黑暗;鹽可防腐,阻擋世間的墮落。因此,基督教媒體在關注福傳及社會關懷方面的發展之外,也不可忘記抬起雙眼看看世界。在撒旦「往返而來」、不斷被罪和死吞噬的世間,應當以福音建立起基於聖經信仰的擬態環境,扮演有力傳達神的話語、揭穿撒旦陰謀、像真正的光和鹽一樣的保護這個世界的角色。

尤其是,在很多華人教會和信徒尚未真正意識到同志運動對社會生活乃至神的國度所造成的衝擊時,基督教媒體更要成為喚醒這世代的號角,報道基督教正統信仰對同性戀的看法、同性戀在科學上的解釋、教會當如何牧養同性戀者、神的愛如何讓同性戀者改變等,使更多信徒儆醒,帶著信心「為真道打那美好的仗」。

-

信仰與中國文化論壇:「儒家君子」與「基督信徒」的跨界對談

2025 Logos International Forum (LIF)5月3日在香港舉行。其中信仰與中國文化論壇上半場次的會議以「君子與信徒」為主題,聚焦於儒家文化中的「君子理想」與基督信仰中的「信徒典範」,旨在通過深度的跨文化對話,探尋這兩種源遠流長的人格理想在現代社會中的價值與意義。

-

從温州走到大阪的中國傳道人:「我在日本『織帳篷』,也在等復興」

基督日報採訪了一位現居日本大阪的80後中國傳道人蔣道,瞭解他為何從信仰「飽和」的温州走出去,又如何在宗教冷淡的日本堅持宣教異像。

-

白煙升起!新教宗良十四世上任 將領導全球14億天主教徒

冒白煙了!白煙於羅馬時間5月8日晚6點07分從西斯汀聖堂煙囱升起,名號為「良十四世」、69歲的美國籍樞機主教羅伯特·普雷沃斯特(Robert Francis Prevost)當選為天主教會第267任教宗,他將領導全球14億羅馬天主教徒。

-

《尼西亞信經》歷史探討:界限與包容 1700年後的信仰堅守與教會反思

今年適逢尼西亞大公會議1700週年,香港崇基神學院推出三輯神學對話視頻,主題為「我們眼中的《尼西亞信經》」。《尼西亞信經》全稱為「尼西亞─君士坦丁堡信經」,歷經325年尼西亞會議與381年君士坦丁堡會議兩次重要會議而形成。

-

特朗普政府推動宗教自由新舉措:成立宗教自由委員會,葛福臨受任委員

美國總統特朗普於5月1日「全國祈禱日」活動上簽署行政命令,正式宣佈成立「宗教自由委員會」(Religious Liberty Commission),旨在強化美國公民宗教自由的憲法保障。在被任命的13位委員中,華人基督徒熟知的福音派領袖葛福臨(Franklin Graham)也名列其中。