![拾荒者《彎腰體驗攝影展覽》圖庫 蘭姐[北角]街頊工作實況。(圖:基督日報)](https://chinese.gospelherald.com/data/images/full/33072/jpg.jpg?w=720)

![拾荒者《彎腰體驗攝影展覽》圖庫 陸先生[旺角]拾荒生活。(圖:基督日報)](https://chinese.gospelherald.com/data/images/full/33073/jpg.jpg?w=720)

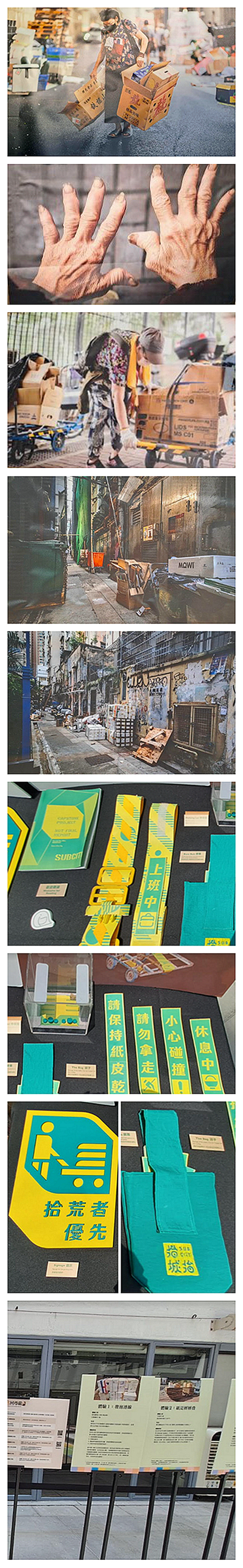

「關懷貧窮學校」轄下的拾平台4月6至21日於賽馬會創意藝術中心舉辦「『拾回尊嚴』照顧我們生活的拾荒者體驗」,內容包括《彎腰體驗攝影展覽》、拾荒工作體驗、回收分類體驗、研討會等。

Like Us on Facebook

香港拾荒者人數近3千人

展覽會場展出拾荒者生活照,同時配以文字講解香港拾荒者的現況。

根據2018年數據,全港拾荒者人數估計2,897人,女性佔80%、男性20%,年齡集中在60至69歲,主要為了經濟困難而拾荒,拾荒者常遇到的困難包括:回收物和個人物件被偷去、工作身體受傷、被食環署充公財物和票控等。

社會對拾荒者邊緣化和歧視

何謂拾荒者?根據內地作者張寒梅《城市拾荒人》一書的定義,從廣義角度:拾荒者是「收荒」、「收購」是一個完整的回收過程;狹義角度指「撿拾」、「分類出售」以一種行為來定義。

一直以來,社會對拾荒者存在偏見,其實拾荒者的稱呼源自文學,並非將其身份污名化。全球每一個國家都有拾荒群體,在社區以非正式規模進行,從事廢物回收的工種,由於社會對拾荒者邊緣化和歧視,導致對這羣體產生負面影響。

該次展覽,來自香港不同地區的拾荒者的工作實景,相片附上文字,說出拾荒者的心聲。

拾荒者一: 蘭姐(北角)

蘭姐在北角生活近20年,每晚執紙皮後從北角回家,早出晚歸。她說:「回來的時候人們還未醒來......,我做得好乾淨,把大廈樓梯扶手、地面抹個乾淨。」

拾荒者二:陸先生(旺角)

在旺角收集紙皮的陸生憶述,年輕時代還沒有地拖,已經彎身用地布抹地,行內人稱「扮蠄蟝」。無論天氣好壞都要到檔口睇住,生病就搵太太代勞。為免跟食環署人員衝突,千叮萬囑叫給他紙皮的店舖老闆、職員,直接給他,不要放在地上。

「拾城拾」設計展品:方便拾荒者工作

同場有「拾城拾」的展品,由謝樂兒創作 ,設計出各種為拾荒者使用的物品:「腰帶配上反光物料」,加強拾荒者在馬路行走的安全,也可以作為腰帶在上面掛放工具。

「路標」,放置在燈柱之上指引給拾荒者,到附近的回收手推車停車場。還有,「可替換的文字帶」根據狀態更換,建立拾荒者與大眾的溝通,例如寫上《請勿拿走》、《小心碰撞》、《休息中》等字條。

親身體驗拾荒者的生活

展館設有體驗活動,例如以不同方法處理發泡膠箱;考驗參加者將全數的紙皮,以「平均」和「整齊」的形態砌疊在手推車上。